以前、作業台のアタッチメントとして紹介した木材厚み出し用の治具。

トリマーを乗せるレールが少し弱くて、厚み出し中にトリマーを支える手にうっかり力が入ってしまうとわずかに弛んでしまうため、厚みが均一にならないところがありました。

いままで使っていたものは↓の記事で紹介しています。

この治具、使う頻度がものすごく多いのでより精密さが欲しい!

ということで改良を行います!

レールの強化はもちろんのこと、レールの動きも良くしたいと思います。

使用する主な材料

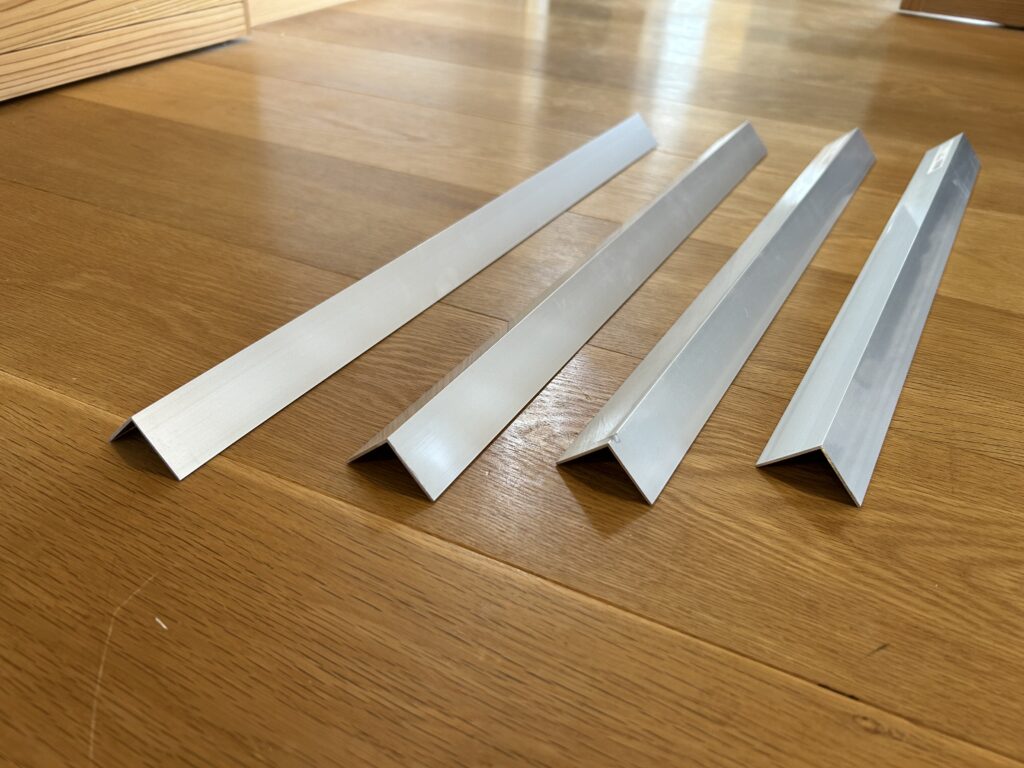

アルミ製のアングル材

以前使っていたものより幅、奥行が倍のものを使い、しかもそれを重ねて強度をアップさせようという作戦です。

近所のホームセンターで調達しました。

長さ1000mm×幅30mm×奥行30mm、アルミの厚さは1.1mmのものを2本用意しました。

購入する時、一応手の力で弛むかどうか確かめましたが、頑丈で大丈夫そうです。

ベアリング

こちらもホームセンターで購入しました。全部で4個購入。

トリマーを乗せてレールを動かす時に滑りが悪かったので、スムーズに動くようにベアリングを設置します。

材料その他

このほかに次の材料を用意しました。

◾️檜角材18mm×18mm×300mm 1本

◾️φ5以下の小ネジ8本(ベアリング固定用4本、アングル材と角材の固定用4本)→手元にあったものを使ってます。

◾️M4くらいのワッシャー4枚(ベアリング用)

トリマーを乗せるレールを改良する

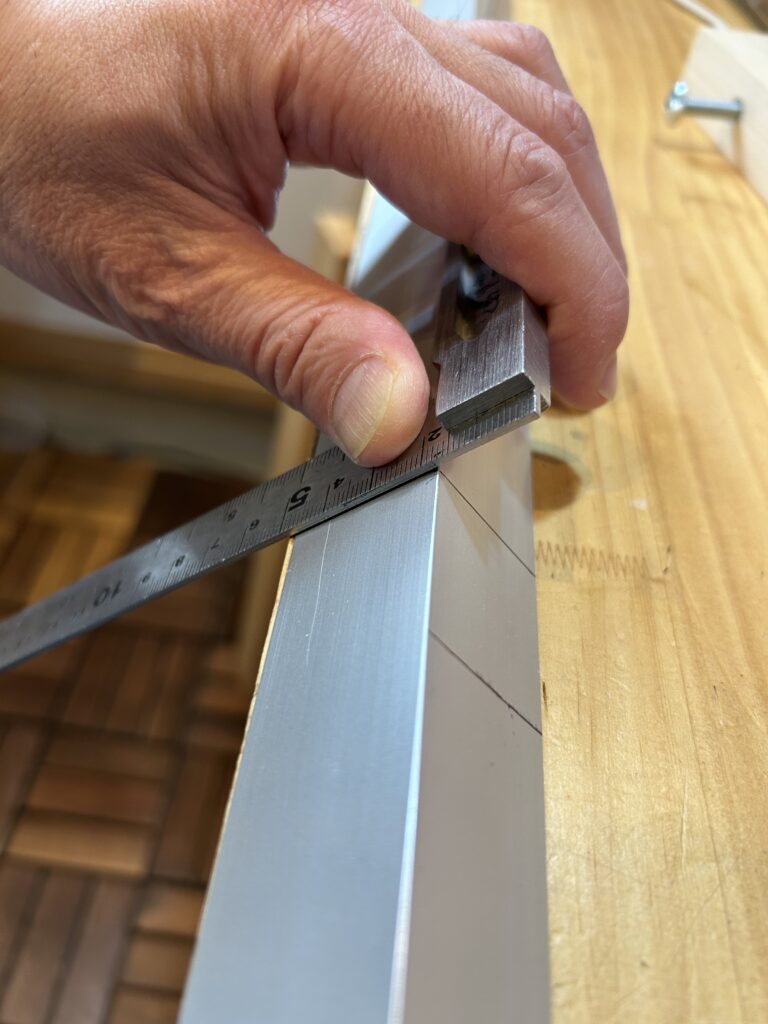

アングル材のカット位置を決める

まずはカット位置をアングル材へ書き込みます。

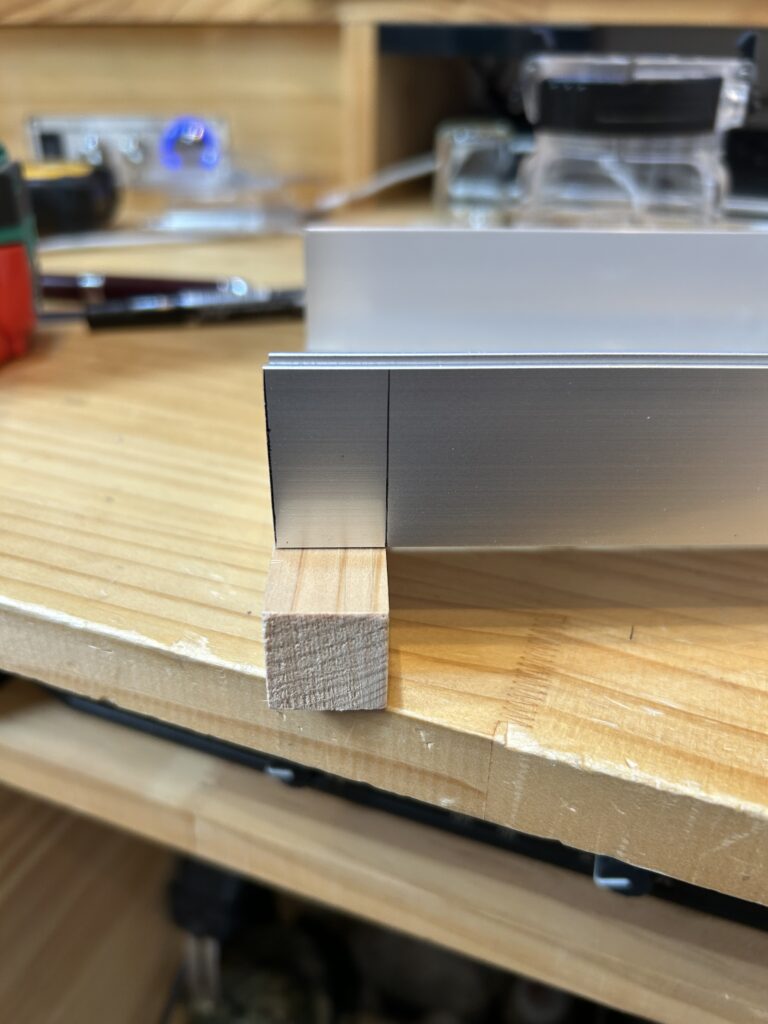

物差しとアングル材を木片でぴったり合わせて採寸します。

アンクル材が1000mm、それを485mmで切るように印を付けています。

左の写真の物差しは1mの長いものを使っています。

ギターを作る時はネックが傾いてないかとか、ナットからブリッジまでの距離をみたりと、1m超えの物差しを結構使います。持っていると何かと便利です。

1m物差し・スコヤ共にシンワ測定製を使用しています。

ホームセンターでも購入でき、重厚感が好きで選んでます。

アングル材をカットする

肝心のカットしてる写真を撮り忘れてしまったんですが。。。

金物用ののこぎりでゴシゴシ切って、4本つくりました。

アルミなので、比較的簡単に切れます。

切り口をきれいに整えます。

ベルトサンダーを横にして、切り口の直角を出しています。

このベルトサンダーは高儀EARTHMANのBSD-110です。

ベルト部を上に向けて使うのは、ベルトサンダーのクランプが付属しているくらいなのでメーカー公認ですが、横置きで使うのは非公認だと思います。

横置きで使う時は私も含めて、あくまでもケガの無いよう自己責任でお願いします。

ちなみに横向きのときは、ベルトサンダー本体をクランプで押さえて使用しています。

材料をテーブルに置いて研磨できるので、とても安定しますが、正しい使い方では無いと思います。すみません。

ベルトサンダーの性能は全く問題なく、パワーもありますし非常に重宝しています。

最後の最後、ほんとに細かいところは、木片をサンディングブロックにして整えました。

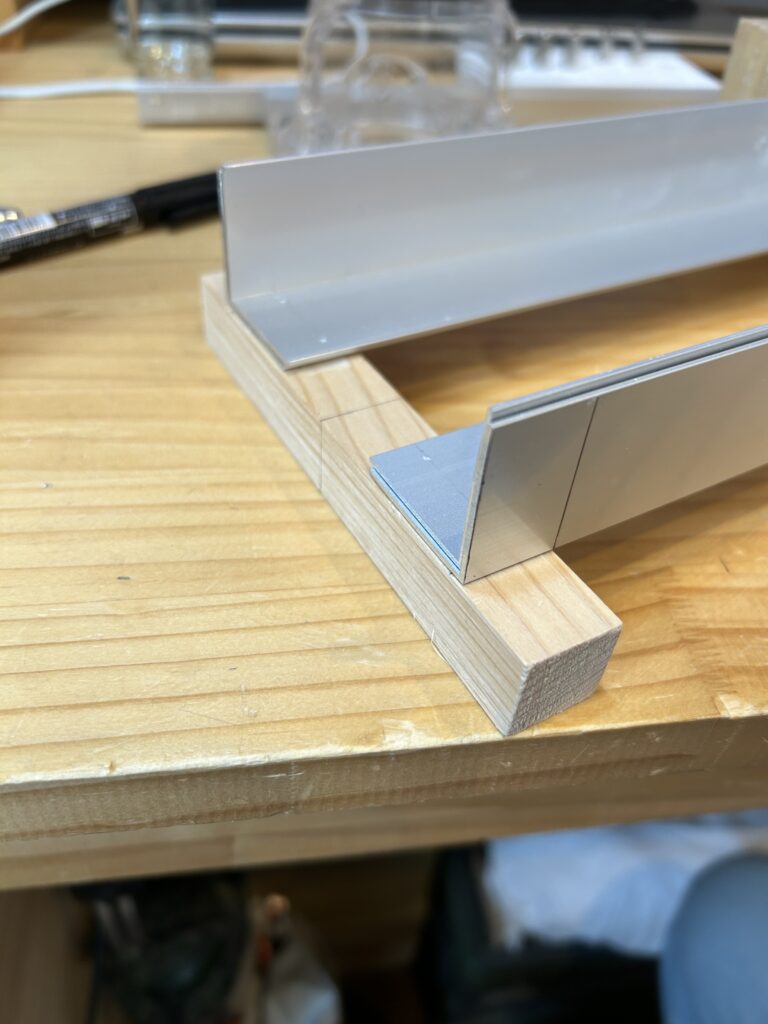

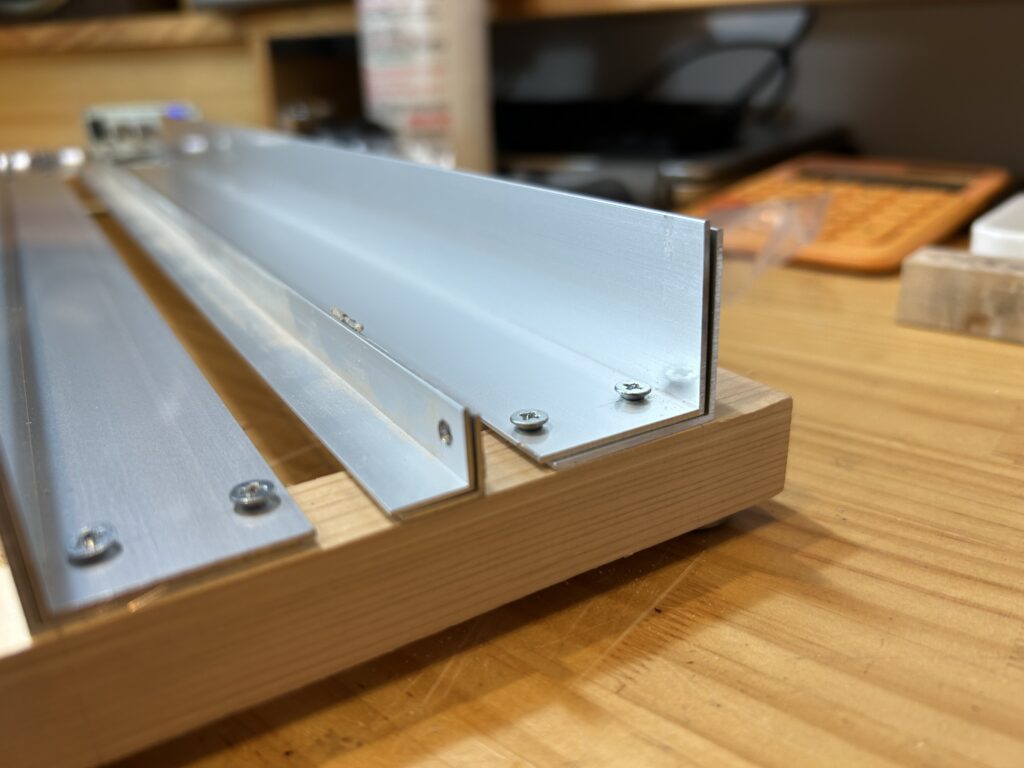

レールに角材をネジで固定する

トリマーを乗せたレールのアングル材が、テーブル縁の動かすところから外れないようにするために、アングル材に角材をねじ止めします。

130mmの角材を2本作ります。

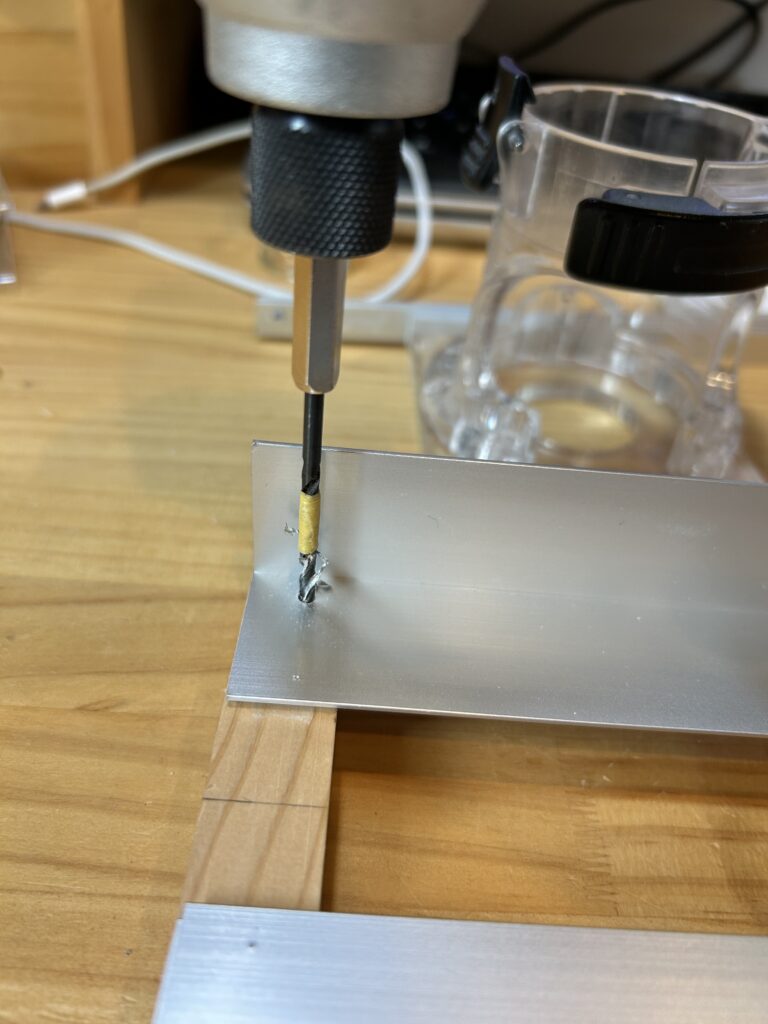

それに両面テープをつけアンクル板に仮止めし、ネジ穴を空けていきます。

アングル材には、角材をつける場所とネジ穴の位置を罫書きます。

穴の位置には、穴あけの際ドリルビットが滑らないよう、センターポンチで窪みを入れます。

アングル材は4本に切ったものを2枚ずつ重ねて取り付けます。

そして仮止め!

ドリルでネジ穴を空けます。

この方法が一番狂いなくできて良いです。

この穴あけ作業で消したのは、マキタのインパクトドライバーM694Dです。

さすがはマキタ、約10年前に購入したものですがずっと故障なく使えています。

スタンダードな性能で長く使える1台です。

惜しかったのは、12Vのバッテリーは他のマキタ製の工具と共有できないものだったことです。

M694Dはすでに廃盤で、M695Dが後継機なんだそうです。

M695Dは14.4Vでバッテリーは他の工具と共有できるやつでした!

ネジ穴を空けたら、両面テープを取り外しネジで止めます。

ネジ頭の収まりが悪く、アングル材より飛び出していますがこれは予定通り。

ネジ頭がトリマーのストッパーになってくれます。

これで、これまでのものよりアングル材が太く、厚くなった仕様になりました。

この後、さらにベアリングを取り付けて、レールが可動しやすくします。

ベアリングを取り付けて動きをスムーズに

では、角材にネジ穴を空けて、ベアリングを取り付けます。

ベアリングが角材より少しはみ出るように取り付けます。

完成はこちら

改めて、テーブルに設置♪

下から見ると、テーブルの縁にベアリングが接し、スムーズにレールが動く仕組みです。

これがなかなか、びっくりするぐらい軽やかに動きます。

ベアリングのおかげで、驚くほど使いやすくなりましたし、レールのアングル材も弛まなくなりました。

アングル材の改良前後比較

改良前に使っていたアングル材と、今回のものを比べてみました。

倍以上の大きさでしたね。

これだけサイズが違えば、耐久性も変わりますね。

とても良い改良でした!

少量ではありますが、「Yahoo!オークション」「メルカリ」にて製作したギターパーツ等の販売を行っています。

スローペースではありますが随時商品を追加していますので、「Items」からちょっと覗いていただけたら幸いです。

ありがとうございます!

コメント

コメント一覧 (4件)

[…] 重さに負けない!木材厚み出し治具の改良大作戦 本ページはプロモーションが含まれています。 […]

[…] あわせて読みたい 重さに負けない!木材を削って厚みを出す治具の改良大作戦 本ページはプロモーションが含まれています。 […]

[…] 重さに負けない!木材を削って厚みを出す治具の改良大作戦 本ページはアフィリエイトリンクを掲載しています。 […]

[…] 私も… あわせて読みたい 重さに負けない!木材を削って厚みを出す治具の改良大作戦 本ページはアフィリエイトリンクを掲載しています。 […]