ギターパーツ制作の仕上げに欠かせないエキゾチックオイルジェル。

比較的簡単に扱えると評判なんですが、そうはいっても扱い慣れるまでは上手に塗れないことや、磨けないこともありました。いまだ上手いわけではないですが・・・。

そんなわけで、私なりのコツをまとめておこうと思います。

初めて使う方や、いまいちうまくいかない方の参考になるといいなと思っています。

エキゾチックオイルジェルとは

オイルフィニッシュ用の塗料で、一般的な木部に浸透するオイルなんですが、特徴的なのはオイルフィニッシュ用のオイルなのに、塗膜を作って光沢を出せることです。

楽器用に作られているオイルで、磨けばクリヤー塗装のように鏡面を出すことも可能とか。

塗布はウエスで塗り重ねていくだけで良いので、手軽さも相まって使用している方も多くいます。

ネックやボディの塗装に使ったりしても薄く塗布できて、後々ベタついたりすることも無いとレビュー等で多くの方がコメントしています。

容量が60mlで一見少ないような気がしますが、少しの量で相当塗れます。すごく伸びます。

各ショッピングサイトで販売されていますので、手に入りやすいのも便利です。

私は使用機会はがとても多いので、1回に4、5本購入してストックしてますよ♪

エキゾチックオイルジェルの使い方

エキゾチックオイルジェルの塗り込み

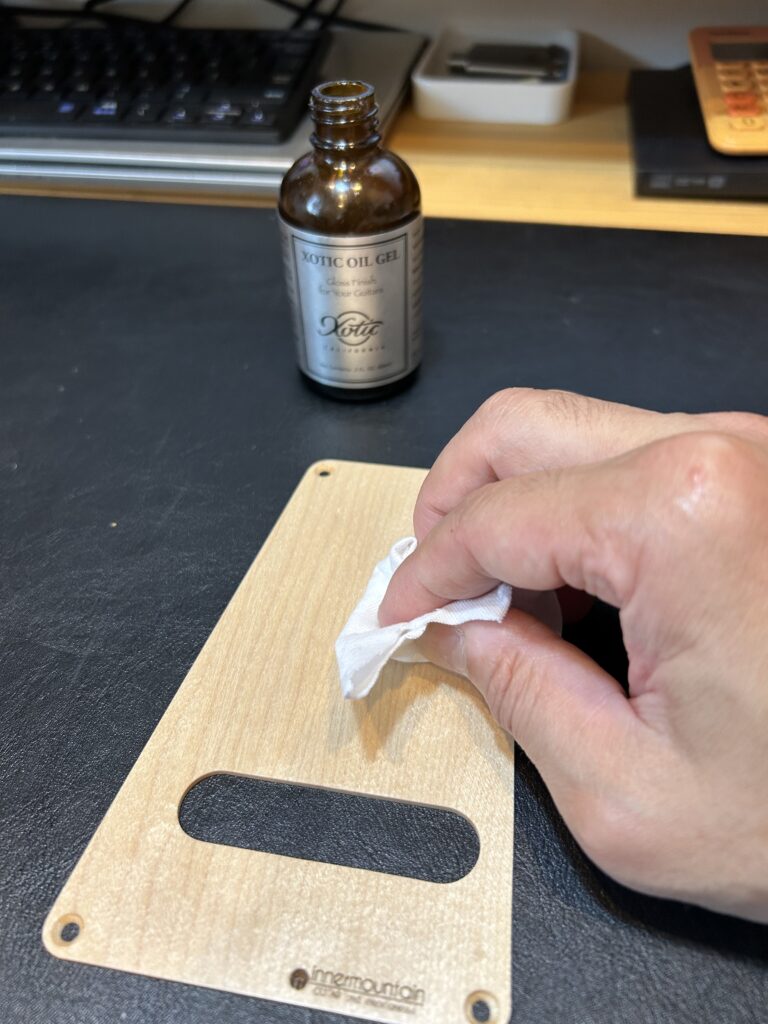

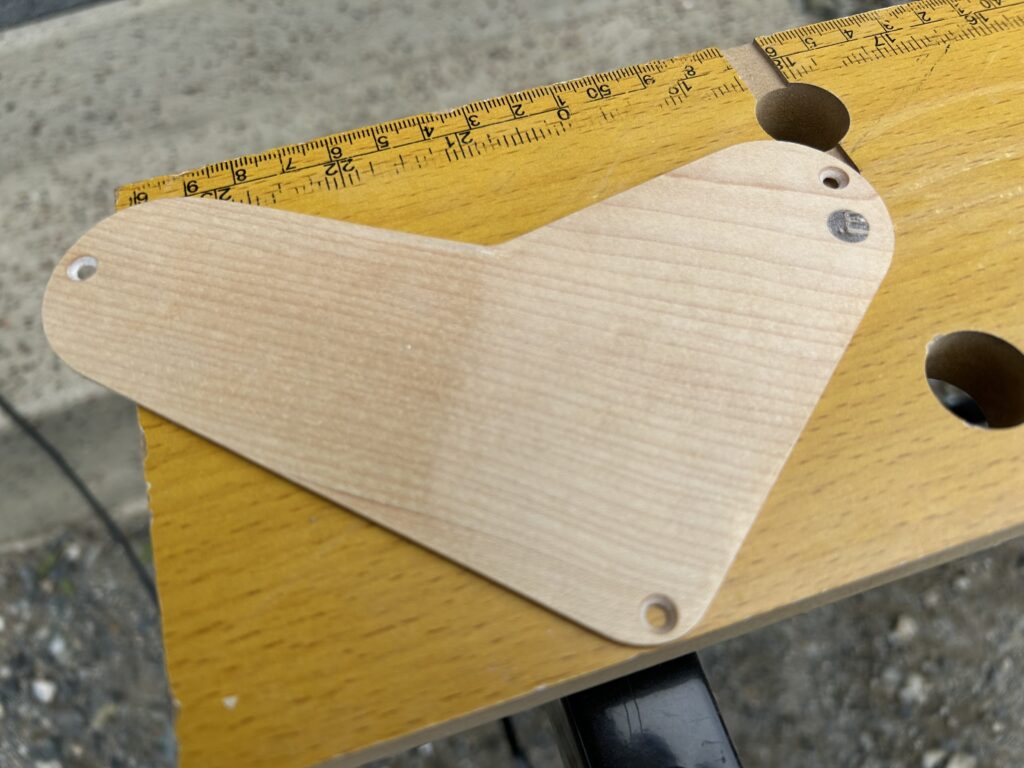

ギターのバックプレートを制作する際の使い方を例にします。

まず何で塗るかというと、ウエスを使います。

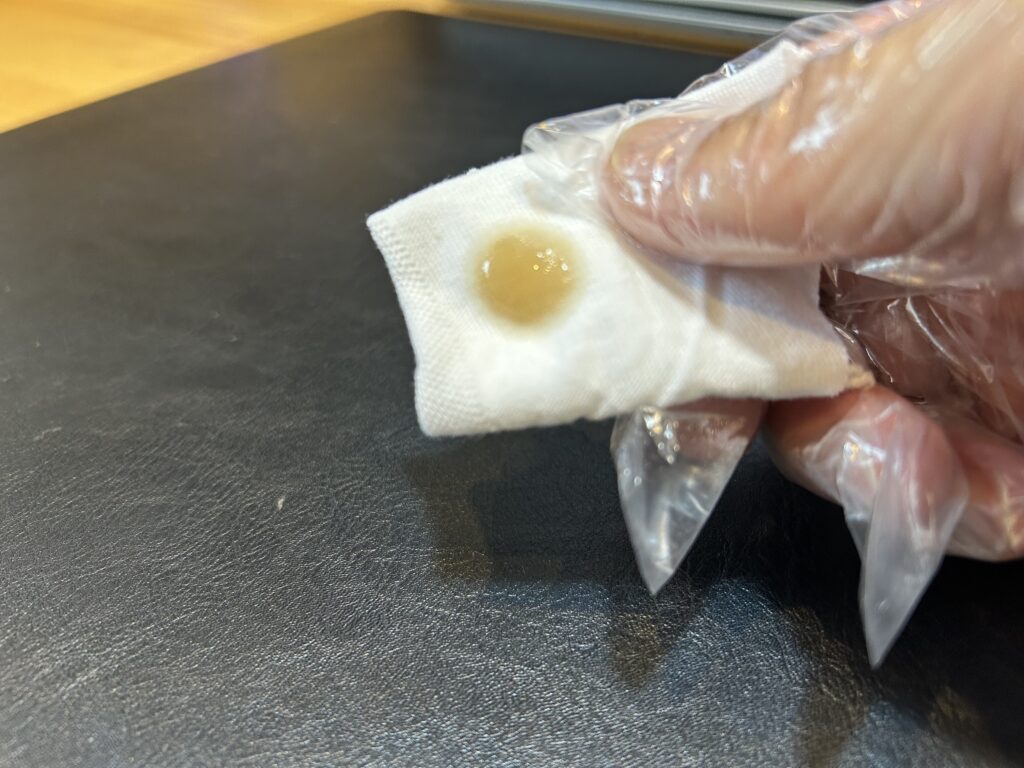

そして、オイルを取る量は下の写真くらい。

これはエキゾチックオイルジェルの瓶口をウエスで押さえてから、瓶ごと逆さにしてウエスに付着させています。

バックプレートは約15cm×10cmの大きさで、この範囲を写真の量で塗るイメージです。

ウエスをこんな形にして塗るのもありです。

ウエスの真ん中に丸めたティッシュペーパーを置いて、てるてる坊主を作る要領でウエスで包み込み、輪ゴムで首元を止めています。

最近はこれで塗ることが多くなっていますが、これだと細かい部分が濡れないこともあるので、その時は畳んだウエスを使います、こんな感じで。

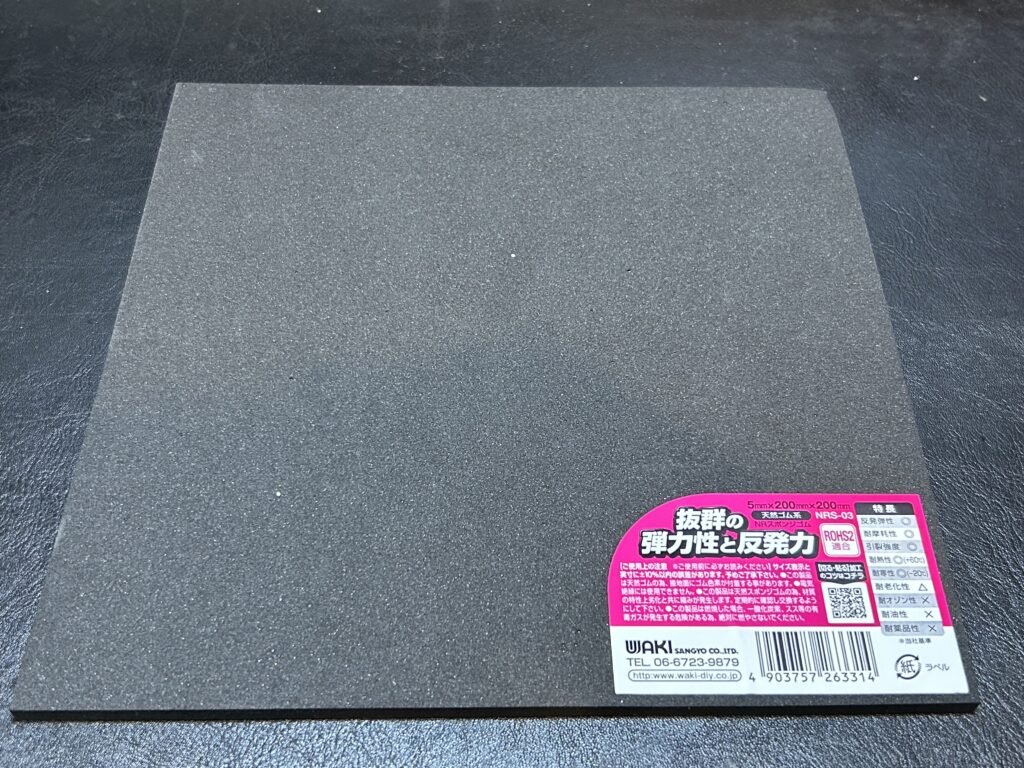

オイルを塗る時に机に置いて塗りたい場合には、スポンジゴムのようなものを準備すると便利です。

滑りにくいので材料を手で押さえなくても塗れますし、傷予防にもなるのでおすすめです。

手持ちで塗ると取り回しがいいんですが、手についたオイルが知らないうちに材料に付着しムラになったり、材料を落としたりしてしまうので、できる限り置いて塗った方がいいかもしれません。

私はこれを使っています。

早速バックプレートに塗っていきます。

さっと木目に沿って塗っていきます。

結構オイルが木部にしっかりと付着し、しかも伸びるので塗りごごちも最高です。

さっと全体に塗ったら、その流れで木目に沿って塗り込むように何度もウエスを一方方向から走らせます。

もっと言えば、「塗り込む」を超えて、「拭き取る」ぐらいのつもりでウエスを一方方向から走らせます。

最終的には、オイル塗ったっけ?ってぐらいの見た目までウエスを一方方向から走らせます。

それでも触ればちゃんとベタつくので、オイルはちゃんと塗れています。

そのぐらいまでになったら、乾いたウエスで木目に沿って一方方向から拭いていきます。

塗り込み段階でかなりのオイルが拭き取れているんですが、さらにしつこく拭き取ると同時に、塗り筋も可能な限り無くしていきます。

私の場合、他人の使い方をよくよく見たことがないのであくまで憶測ですが、かなり薄塗りだと思います。

厚塗りは塗りすじ等でムラになりやすく、後々やすりで整えてもいまいち綺麗にいかなかったことがあり、安定した仕上がりを目指した結果、薄塗りを心がけるようになりました。

↓は極端な厚塗りですが、こうなるともう塗り筋がひどくて・・・全部剥がしてやり直ししか道はなくなります。

ウエス左下、矢印で示した光っている部分、これはオイルが多めに塗られたままの部分なんですが、そのまま残すと見事にムラになります。

私としてはこれは気をつけたいところ。

後からやすりで整えることもできないこともないんですが、塗膜自体が非常に薄いので、整う前に周りの塗膜が剥がれてきてしまうことがよくあります。

こんな部分ができないように、細心の注意を払いながら塗布していきます。けっこう神経使いますね(汗)

全部塗り終えたら、明るい電気の下でムラになっている部分はないか確認します。

よくあるのが、塗っていた面の側面にオイルのダマが出来ていたままになっていたりします。

ウエスが引っかかって、オイルが絞り出されてしまったんですね。

そんな辺りも確認しながら、ダマになっていたら乾いたウエスで拭き取ってください。

塗り重ねについて

ここまで書いてきたように、少し気を遣う薄塗り施工ですが、1回目を塗ったら4時間空けます。

両面を塗るような場合は、一気に全面を塗ると指紋でムラになったりするので、

表面を塗る→2時間乾燥→裏面を塗る→2時間乾燥→表面を塗る・・・を繰り返すとうまく出来ます。

その後、エキゾチックオイルジェルの使用案内ではやすりで整え2回目を塗布するようになっていますが、私の場合はやすりで整えることはせず、2回目を先ほどと同じように薄塗りします。

その理由は塗膜が薄いため、やすりをかけるとあっという間に塗膜がなくなってしまうからです。

私は3回塗布したら2000番のやすりで整え、また3回塗ったら2000番で整え・・・を繰り返すようにしています。

以下は2回目を塗り終えた後の写真です。

白く光っているのは、デスクライトの電球です。

2回塗っただけでも、すでに光沢が出てきています。

乾燥はこんな感じでしています

4時間乾燥させている間は、こんな感じで乾かしています。

突っ張り棒+S字フックの組み合わせに、少しだけ開いたゼムクリップを取り付けて吊るしています。

狭い作業場を最大限活用しているのでグチャグチャしていますね。

ギターも掛けてあったりでえらいことになっていますが。

3回塗ったら1回研磨

3回目を塗って乾燥させたら、1度研磨します。

使っているのは2000番の研磨フィルムです。

研磨フィルムは砥粒がフィルム上に均一に分散されているため、表面の凹凸が少なく、滑らかな面を作ることができるそうです。

私的には、磨いてる面の感覚が手に伝わりやすく、精密さが必要な磨き作業には重宝しています。

空研ぎも水研ぎも両方可能ですが、水研ぎの方が仕上がりが良い気がします。

研磨フィルムに少し水をつけて磨きます。

磨き始めは「ザラッ」とした感覚があります。

そのうち、というかあっという間にその感覚がなくなるので、そこで磨くのをやめるようにしています。

それ以上は、塗膜が剥がれてしまう可能性があるので注意しています。

気づいた時には剥がれていて(泣)なんてことがあるので。

塗った回数による変化

6回目を塗って、2000番で磨いた後です。

先ほどと同じく、デスクライトの電球を写しています。

より光沢が出てきて、写真ではわかりづらいんですが、うっすら周りの景色が映り出すぐらいになります。

もう一段階良い仕上がりを目指すぞ!って場合は、ここで4000番の研磨も行います。

手間はかかるんですが、やはりやった方が断然仕上がりがいい気がします。

9回目を塗って乾燥した後です。

電球の形が少しわかるようになってきました。

私の場合、エキゾチックオイルジェルの塗布は9回を目安にひと段落させ、最終磨き作業へ移行していきます。

まだまだ重ねるぜ!っと言った場合はさらに塗り重ねてもOKです。

私も場合によっては、18回程度まで塗り重ねることもあります。

塗り重ねれば重ねるほど光沢も出てきますし、最終磨き作業で塗膜がなくなってしまうような心配も少なくなります。

塗膜を磨いて光沢を出す

ここからが最後の磨き作業です。

9回目の乾燥後は、6回目の乾燥後と同じく2000番の研磨フィルムで磨き、さらに4000番の研磨フィルムで磨いていきます。

4000番も2000番同様、磨いている面の感覚が分かりやすいため、研磨フィルムを使用しています。

さすがに4000番となると、塗膜が剥がれることは少なくなりますが、それでも研磨している面をよく確認しながら磨いていきます。

4000番の研磨フィルムで磨いた後です。

映り込みはさほど変わらないように見えますが、塗面が相当滑らかになっています。

手触りでけっこう違いがわかります。

次は液体コンパウンドで磨いていきます。

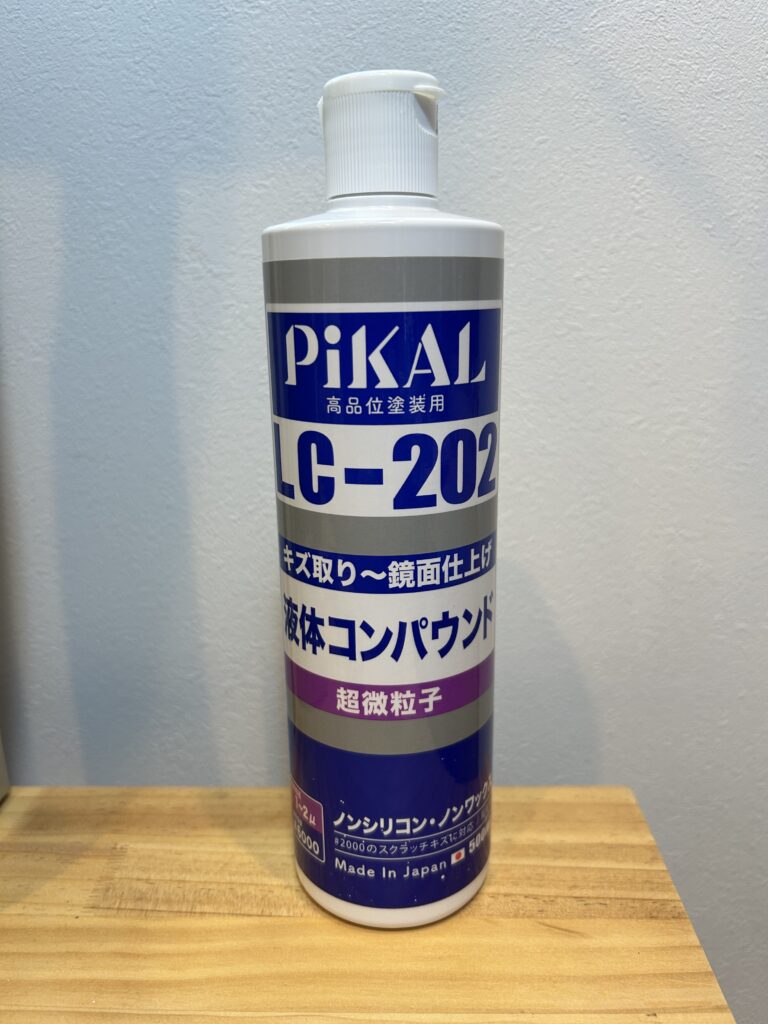

私が使用しているのは、ピカールのコンパウンドです。2種類使用します。

最初に使用するのは「超微粒子」という種類で、6000番に相当するとのこと。

サラッとした液体のため、わずかな量で広範囲が磨けてコスパも良いと思います。

1本500mlなので相当長く使えます。使い方にもよりますが、私の場合は「全然減らない」という感覚です。

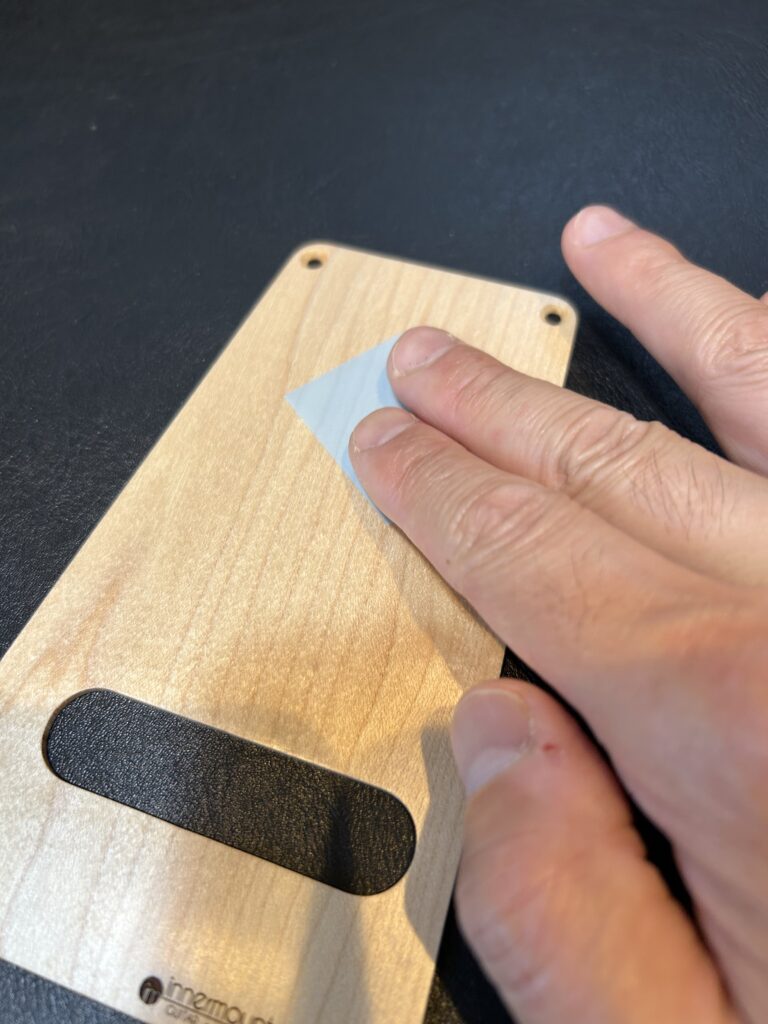

コンパウンドで磨く前に1箇所養生します。

コンパウンドがレーザー彫刻部分に入ると、白くなり取れにくくなってしまいます。

磨き始める前にマスキングテープで養生してから磨きます。

もしもレーザー彫刻部分にコンパウンドが入ってしまった場合は、湿った布等で優しく拭いたらなんとか除去できます。

磨きはバフで行います。

ポリッシャーを使用すると作業が早いんですが、いつの間にか角部分の塗膜だけ削れてしまったり、うっかりミスを連発しかねないので手で磨きます。

力は入れないで、サササッと磨いていく感覚で粘り強く、様子を確認しながら磨きます。

バックプレートの面積なら、コンパウンドの量も1滴2滴程度で良いと思います。

写真で使用しているのは三共コーポレーションのウールバフで、バフの種類でも比較的研磨力が強い方です。

柔らかいので、手にフィットして研磨しやすいメリットはあるものの、エキゾチックオイルジェルの研磨に関しては、研磨する力が強いまたは研磨スピードが早く摩擦熱は発生した場合に、塗膜が削れて無くなりやすいデメリットもあります。

もしも研磨力が強くて、うまくいかない場合はスポンジバフを使用します。

私も最近はだいぶスポンジバフ派に傾いてきました。

傷や塗り筋がなるべく出ないような塗布ができるようなら、艶出しに特化したスポンジバフが失敗が少ないかもしれません。

といったわけで、超微粒子コンパウンドで磨いた後がこれ。

かなり電球が写ってきましたね。

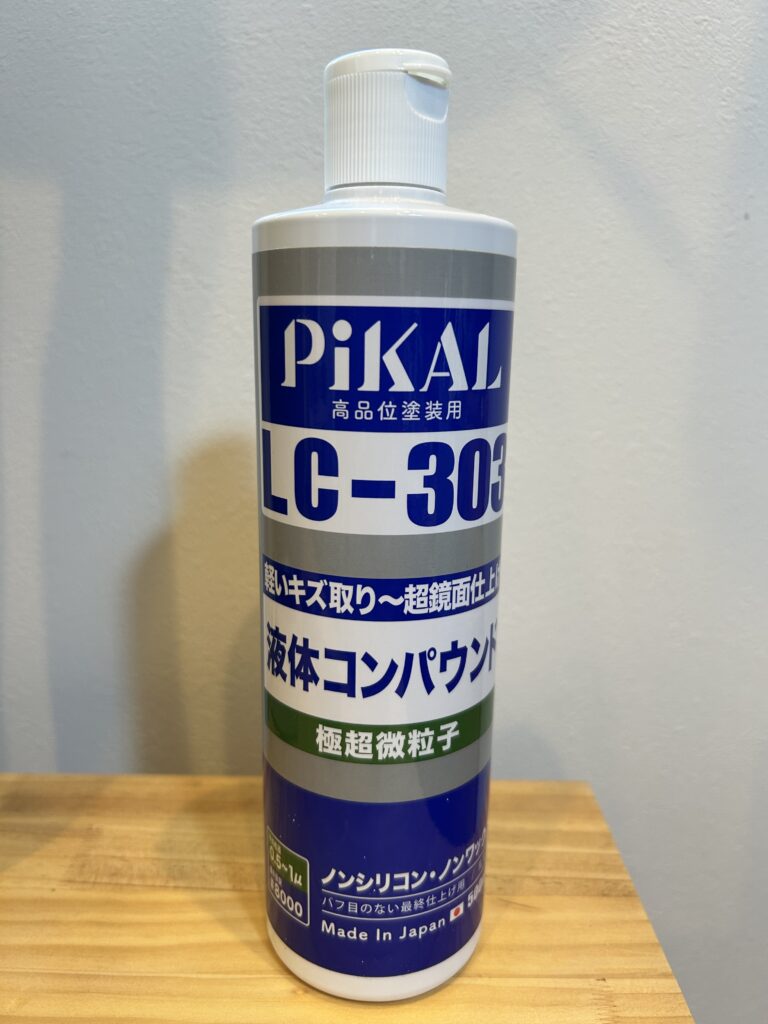

次に使うコンパウンドが「極超微粒子」というものです。

8000番に相当するとのこと。

写真くらいの量をバフにとり、ネチネチしつこく磨いていきます。

極超微粒子で磨いた後がこれです。

どうでしょう、先ほどより少し写りが良くなったと思います。

仕上がりが以下の写真です。

塗膜の厚さや作り方で完全鏡面もできるようですが、このくらいでも、十分光沢があり綺麗に仕上がっています。

失敗してしまった・・・リカバリーはどうする?

3回毎の研磨または光沢を出すための磨き作業の際、塗膜が剥がれてしまった場合のリカバリーについても、お知らせしておきたいと思います。

あくまで私のやり方ですが、ズバリ全ての塗膜を剥がしてしまい、最初からやり直す!ことにしています。

なんとも精神的ダメージは大きいのですが・・・結局はこれが一番うまくいく気がしています。

塗膜が剥がれてしまってもさらに重ねて塗ればリカバリー可能なんですが、剥がれたところの境目がわかってしまうぐらいにしか再生できなかったこともあり、個人的には納得いきませんでした。

剥がれた箇所や剥がれ方にもよるかもしれません。

とはいえ、塗膜が剥がれた部分を再度塗り重ねて直るものなら、その方がより良いです。

「全剥がし」の前に「一部分直し」に挑戦して、ダメなら「全剥がし」が良いかと思います。

ランダムサンダーで塗膜をガッツリ除去

さて、「全剥がし」ですが、ランダムサンダーを当て、シュシュっとはがれます。

私の薄塗りでしたら2秒、3秒で当てるだけです。

ランダムサンダーは「AKEEYO電動サンダー・ポリッシャー」という商品で割と良心的なお値段で販売されています。

お安いもののスピードコントロールもちゃんと付いていますし、ガンガン使えています。

ただし、集塵ケースが使用中にちょっと外れやすいなって気がします。はめ込んであるだけなので、振動で緩くなってしまうんですね。

屋外使用では、集塵ケース自体とってしまいますが、室内使用のときはマスキングテープで止めたりしています。

その辺だけ考慮すれば、何の不都合もなく使えます。

下の写真の左側は、塗膜を剥がす前、右側はサンダーで塗膜を剥がした後です。

こうやってみると、塗膜が剥がれているところの違いがよくわかります。

全部剥がしました。

苦労して、時間をかけて積み上げてきたものが一瞬で崩れ落ちるエモい瞬間です。

細かな部分の塗膜は手作業で除去

ランダムサンダーで研磨して剥がしても、隅っこ部分は結構剥がし残りがあります。

レーザー彫刻をしている場合は、削りかすが入り込んで白くなってしまうので、研磨前にマスキングをした方が良いでしょう。

隅っこの剥がし残り等は、サンドペーパーで綺麗に剥がしていきます。

綺麗に剥がれました。

悲しいですが、この状態まで戻してから、再度エキゾチックオイルジェルを塗り重ねていきます。

まとめ

本格的に塗装することを考えれば、大変手軽に扱えるエキゾチックオイルジェル。

使い方や塗り方をマスターすれば、仕上がりはほんとに綺麗な光沢が出ます。

例えば、自宅にクリヤー塗装をする設備が無くてできない、環境的に難しいなどの場合でも、充分代用として活躍してくれると感じました。

いろんな場面で活躍すると思いますので、機会があればこの記事を参考にぜひ使ってみてください!

少量ではありますが、「Yahoo!オークション」「メルカリ」にて製作したギターパーツ等の販売を行っています。

スローペースではありますが随時商品を追加していますので、以下のリンクからちょっと覗いていただけたら幸いです。

ありがとうございます!

-塗布のコツと剥がれてしまった時のリカバリー.png)

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] エキゾチックオイルジェル(XOTIC OIL GEL) 塗布のコツと剥がれてしまった… 本ページはプロモーションが含まれています。 […]

[…] エキゾチックオイルジェル(XOTIC OIL GEL) 塗布のコツと剥がれてしまった… 本ページはアフィリエイトリンクを掲載しています。 […]