色々と同時進行で挑戦しているものであっちこっちしてしまいますが・・・今回はギターのバックプレート制作!

まずはPRS SE custom24用に作っていきたいと思います。

エスカッション同様、こちらも商品化を目指します!

ギターのバックプレートとは?

バックプレートとは、エレキギターの裏面にある電気関係の部品や、トレモロユニットのバネ部分が設置された空間の蓋のこと。

下の写真で黒いプラスチックのプレートです。「バックパネル」なんて呼ぶこともあります。

国産ギターメーカーさんでは、バックプレートを木製にしているのを見たことがあるような気がします。

が、ほとんどの場合純正でプラスチック製だと思います。

このプレートをwoodで制作しよう!というのが、今回のテーマです。

弾いてる時は見えないけど、見えないところもオシャレになっていると、私の嗜好的に嬉しくなるものです。

テンプレートを制作する

純正バックプレートをテンプレート材へ貼り付ける

さて、今回もまずはテンプレートから制作していきます。

テンプレートは図面からではなく、純正のプレートがあるのでそれをベースに作っていきます。

純正のバックプレートをギターから取り外し、両面テープを貼り付けます。

両面テープは、このようなテンプレートの接着やトリマーのガイド接着など、木工作業の全てで「PROSELF再はく離一般用両面テープ」を使用しています。

なかなか強力で、接着したものがトリマーで押されてずれてしまったりすることがなく、でも剥がす時は比較的剥がしやすいちょうど良い加減がこの両面テープです。とはいえ、剥がす時は手の力だけでは剥がれないので、接着箇所にプラスチックのヘラを差し込んで剥がします。

私は厚さ0.16mm×幅10mm×長さ20mmを使用しています。

純正のプレートをMDF板へペタっと貼り付けます。

テンプレートは切りやすく加工しやすいMDF板で作ります。

こんなやつです↓

テンプレートの厚さを9mmにしている理由

私の場合、購入する際は厚さ9mmのものを購入します。

可能な限り綺麗に材料を切っていくためには、コロ付きトリマービットで1mmから2mmずつ切っていく必要があります。

例えばテンプレートが5mmだった場合、最初のひと削りが2mm以上削らなければならないことになってしまいます。

なので、厚さは絶対9mm以上です。

つまり、言いたいのはこうゆうことです↓

テンプレートをラフカットする

テンプレートのラフカットをバンドソーで行います。

バンドソーは髙儀EARTHMAN卓上木工バンドソーRBS-195Aを使用します。

おそらくバンドソーの中でこの商品が最安ではないかと思います。

でも安いからといって何か不便があるわけではないです。ちやんと使えて重宝していますよ。

そしてもう一点、このバンドソーにして良かったのは、髙儀さんの故障対応が大変良いことです。

購入直後、私の使い方が悪いのか、初期不良なのか、ブレード(=刃のこと)を回しているホイールのゴムが取れてしまうことがありました。

髙儀さんにTELしたところ、速攻で無償修理を決断していただき大変助かりました。

トリマーの初期不良があった際も、即対応していただいています。

正直なところ「壊れやすい」印象はありますが、アフターがとても良い!

なので私は髙儀製品をよく購入します。

テンプレートはトリマーで削って制作します。

トリマーで削る際の抵抗を最小限にするため、できるだけ純正プレートのギリギリを切っていきます。

残してる部分は1mm強ぐらい。

うっかりしていると純正プレートごと切ってしまうので、慎重にカットします。ゆっくりね。

こんな具合になりました。

MDF板はやわらかいので、ここまでシビアにカットしなくてもさほどトリマーの抵抗はありませんが、メイプルなど固い木材の場合は抵抗が大きいので、いつ何時もシビアにやる癖をつけています。

vol.やtoneのポットが入っている部分のバックプレートも同じようにカットします。

トリマーきれいに成型する

トリマーをテーブルトリマーにして、コロ付きビットでならい加工をします。

使用するトリマーはKYOCERA MTR-42です。

胴体部分をグルッと回して深さ調整ができるモデルです。

以前使っていたトリマーは、ネジを緩めて、高さ調整して、ネジを締めて・・・の動作がなかなか面倒でしたので、手早く深さ調整できて重宝しています。

スピードコントロール等の機能はありませんが、トリマーの回転も安定していて使いやすいです。

電源コード式なので、バッテリー式のものに比べると若干取り回しにくいこともありますが、さほど気になるません。

上位モデルになるとスピードコントロールや電子制御の機能がついています。

買い替えの時は上位モデルを購入してみようと思っています。

トリマーでの成型は、8mmの目地払いビットを使って、テーブルトリマーで行います。

テーブルトリマーで作業すると、制作物を安定した状態でカットできるので、失敗したり、この場合なら純正プレートを誤って削ってしまうこともなく、安心して作業できます。

ただし、刃に手が近づくので、怪我のないように十分注意する必要があります。たまたま素手ですけど、軍手は必須です。

弦通しのスペースを加工

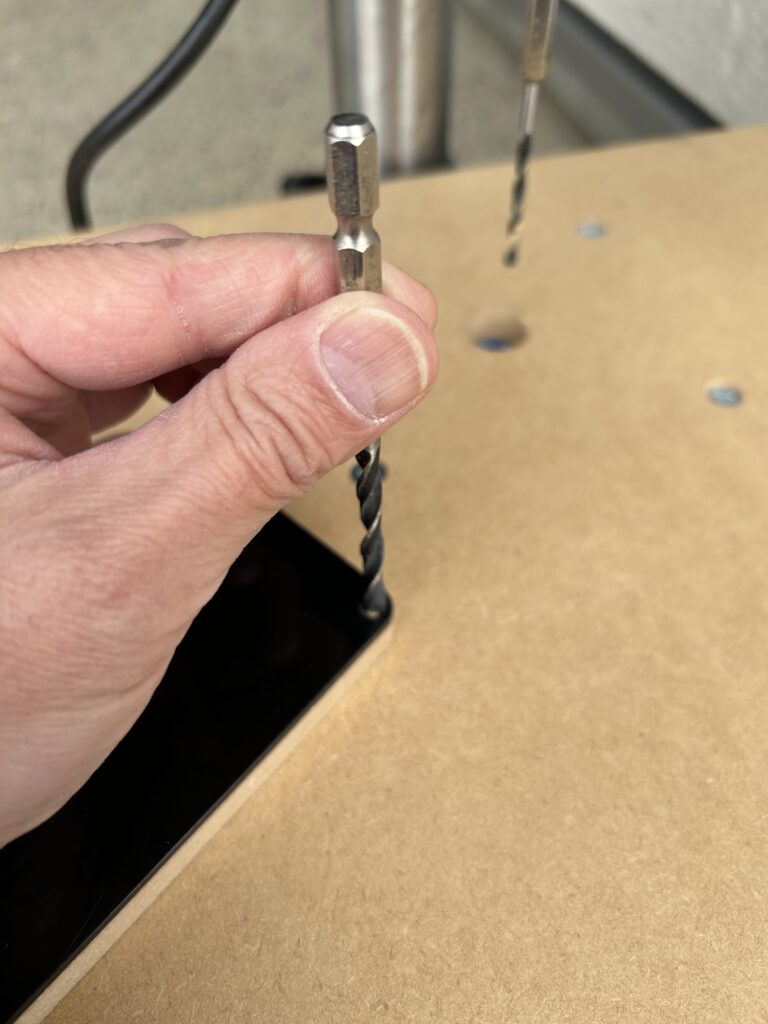

バックプレートの弦通し部分は、ボール盤でできる限り穴を空け、トリマービットが挿入できる余地を作ります。

使用しているボール盤は髙儀のEARTHMAN卓上ボール盤BB-250Aです。

他のボール盤に比べ安く購入できる点がメリットで、デメリットは多少ブレがあること。私の場合は慣れでなんとかなっています。ブレについて調べたところ、ドリルチャックを別のものに交換するとかなり安定するとの情報が多くありました。

写真ではボール盤の台がMDF板になっています。

純正の台の広さでは加工するものによっては狭く、ギターボディなど面の広い材料を加工しようとすると、安定を欠き穴あけしにくいので、MDF板で拡張しています。

ドリルビットはSK11の8mm。

テーブルトリマーのビットをテンプレートに開けた穴に入れます。

そして一気にならい加工します。コロがちゃんと純正プレートに当たるように気をつけます。

失敗すると、純正プレートごと削ってしまい、取り返しがつきません。

ネジ穴の「穴」を開ける

写真の焦点が手元にいってしまい見にくいですが・・・ネジ穴を開けるため、中心に印をつけています。

純正プレートの穴ぴったりの3.5mmビットを使って、可能な限り正確に中心を出していきます。ポンチでうまくできなかったので、この手段です。

このあと、純正プレートを外し、ボール盤で3.5mmビットの先端を先ほどつけた印に合わせ、ネジ穴を空けました。

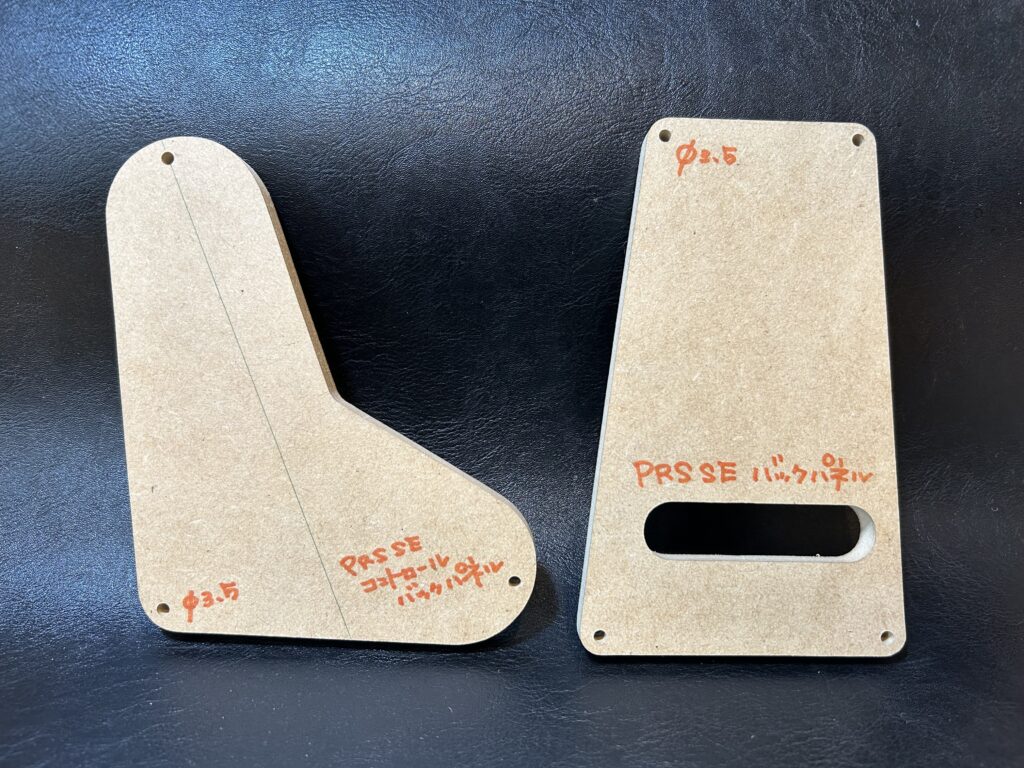

これでテンプレートが完成します!

完成!

出来上がったテンプレートがこちら。

左のテンプレートの真ん中に線が入っているのは、ギターに装着した時の木目方向です。

できるだけボディと木目が揃っていた方がかっこいいですもんね。

穴の大きさも書き込んで、少しでも作業がしやすいよう心がけています。

出来上がったテンプレートをテンプレートにして、量産用にテンプレートをいくつか作りました。

同じ数用意していないのは、MDF板が足りなかっただけで、意味はありません。

さて、その②では木製のバックプレートを制作していきます!

続きはこちら↓からどうぞ!

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] エレキギターの木製バックプレート制作① 〜テンプレート編〜 本ページはプロモーションが含まれています。 […]

[…] エレキギターの木製バックプレート制作① 〜テンプレート編〜 本ページはプロモーションが含まれています。 […]