「エレキギターの木製バックプレートの制作② 〜成形→厚み出し編〜」では、テンプレートからバックプレートの形作るところまで制作しました。

ここからは主に仕上げの作業となる、研磨とオイルフィニッシュ、ロゴ彫刻までをお見せしたいと思います!

「テンプレート編」からご覧になる方はこちら↓

「成形→厚み出し編」からご覧になる方はこちらからどうぞ↓

研磨の前にネジ穴の皿取り

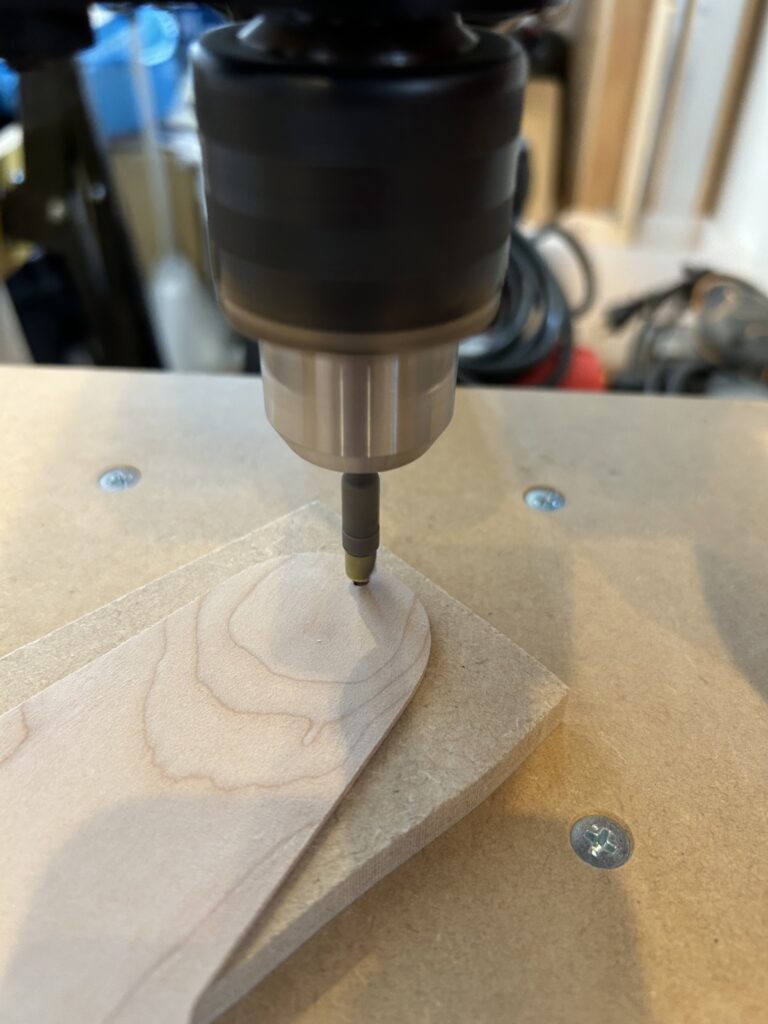

研磨の前に、ネジ穴の皿取りをします。

6mmの皿取りビットを使います。

だいぶ前に購入したもので、どこのメーカーのものかわからなくなってしまいましたが日本製です。

掘り込む深さの目印にマスキングテープを貼り、そこまでボール盤で皿取りします。

こんな感じに皿取りできました↓

全体を手作業で研磨

側面の研磨

ここからは時間をかけて、手作業で研磨していきます。

ランダムサンダーでの研磨は、研磨のし過ぎやランダムサンダーのバランスが崩れて角の部分だけ薄くなったりと、ミスが多くなるのでここから先は使いません。

まずは側面から攻めていきましょう。

側面が面に対して垂直に研磨できるよう、サンディングブロック代わりの端材に、両面テープでサンドペーパーを貼り付けて使用します。

サンドペーパーは400番→600番→800番の順で研磨します。

私は三共理化学のサンドペーパーを使用しています。

端材は50mm× 20mm×20mmぐらいの比較的小さいものです。

側面はこのくらいの大きさがやりやすいと思います。

5mmぐらいの板にバックプレートを乗せて、端材サンディングブロックはテーブルの上を滑らせながら研磨します。

これで側面は垂直に研磨可能です。

側面→平面の順番で研磨するのは、側面研磨の時に誤ってバックプレートが動くなどして平面に傷がつきやすいためです。

この後に平面研磨なので、その時全ての傷をきれいにしてしまえばいいですもんね♪

側面研磨のbefore/afterです。

左がbefore、右がafter。綺麗にできています。

凸凹が残っていないかよく確認しながら研磨します。

凸凹が残っていると、オイルフィニッシュの後に特に目立ち、仕上がりに影響します。

皿取り部分の研磨

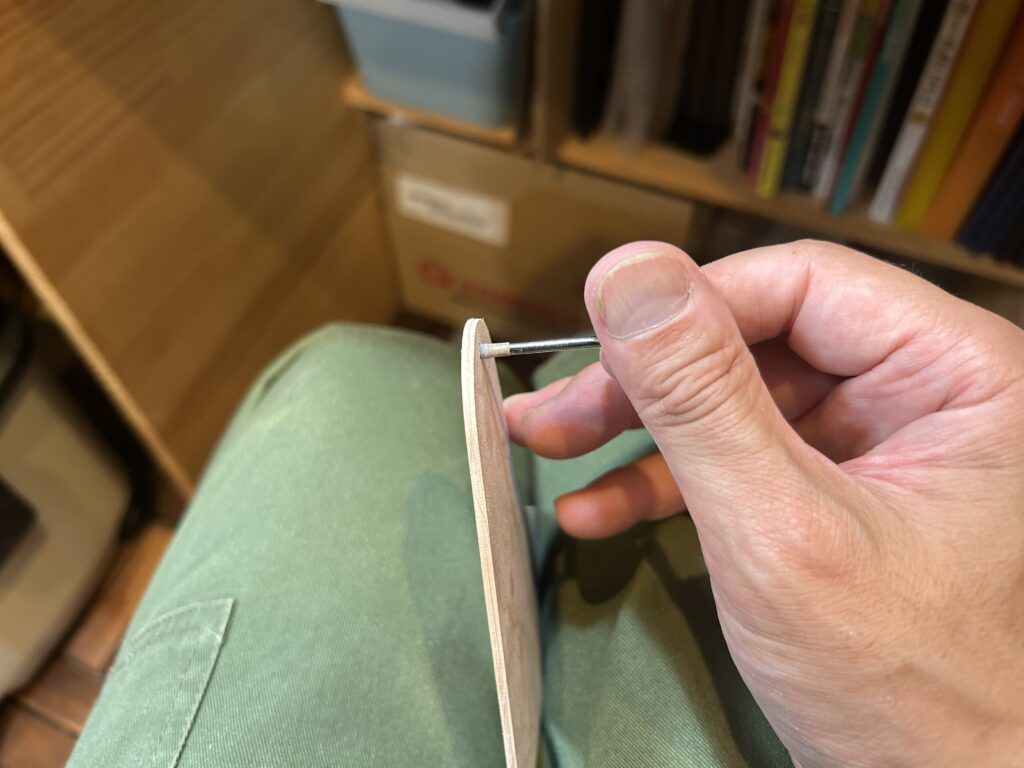

これはなかなか細かくてやりにくい部分。

ルータービットにサンドペーパーを巻きつけて研磨しています。

うっかり手が滑って、表面に傷をつくったりして・・・

ということがあるので、表面・裏面研磨の前にやることを強くお勧めします。

私は先に表面研磨をしてしまったので、皿取り研磨で傷をつけて2度手間でした。

表面・裏面の研磨

側面を研磨した後は、表面と裏面の研磨をします。

側面と同じく端材にサンドペーパーを貼り付けて、きれいな平面を出していきます。

端材は側面の時より大きめで、60mm×78mm×20mmのものを使用しました。

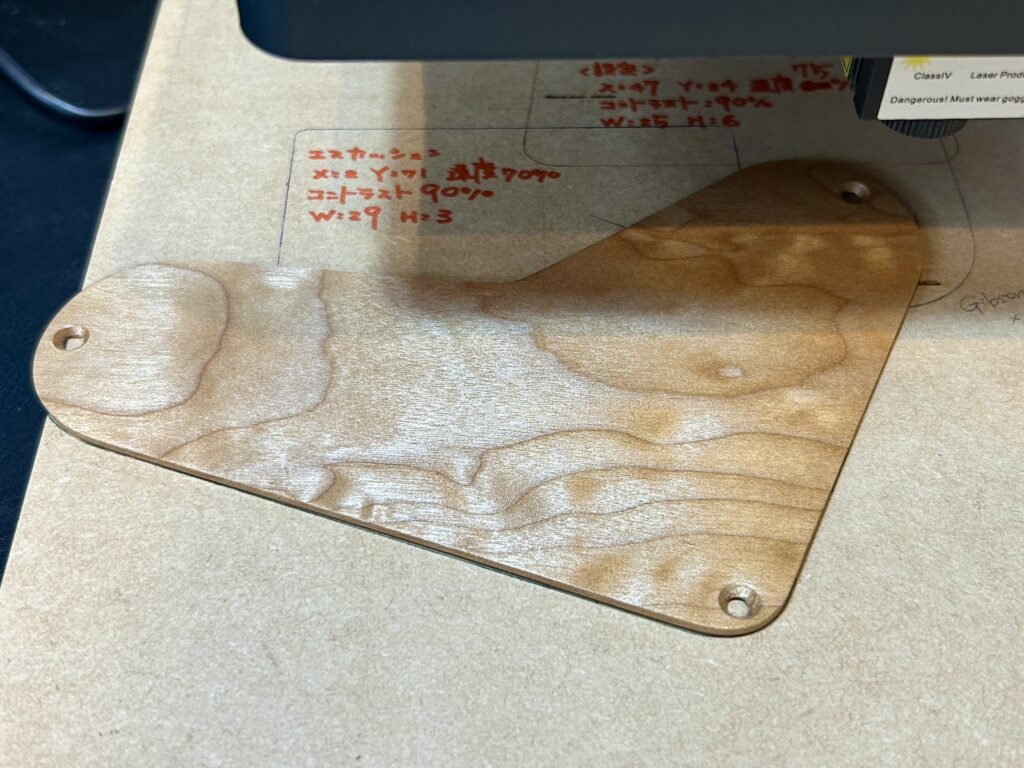

400番で研磨した後がこちら↓

まだまだトリマーの跡や凹凸も消しきれていないので、もう少し400番で研磨してから、600番→800番と番手を上げていこうと思います。

800番まで研磨してこんな感じです。だいぶ綺麗になりました。

側面研磨からここまで、40分〜50分ぐらい研磨したと思います。手作業は時間がかかります。

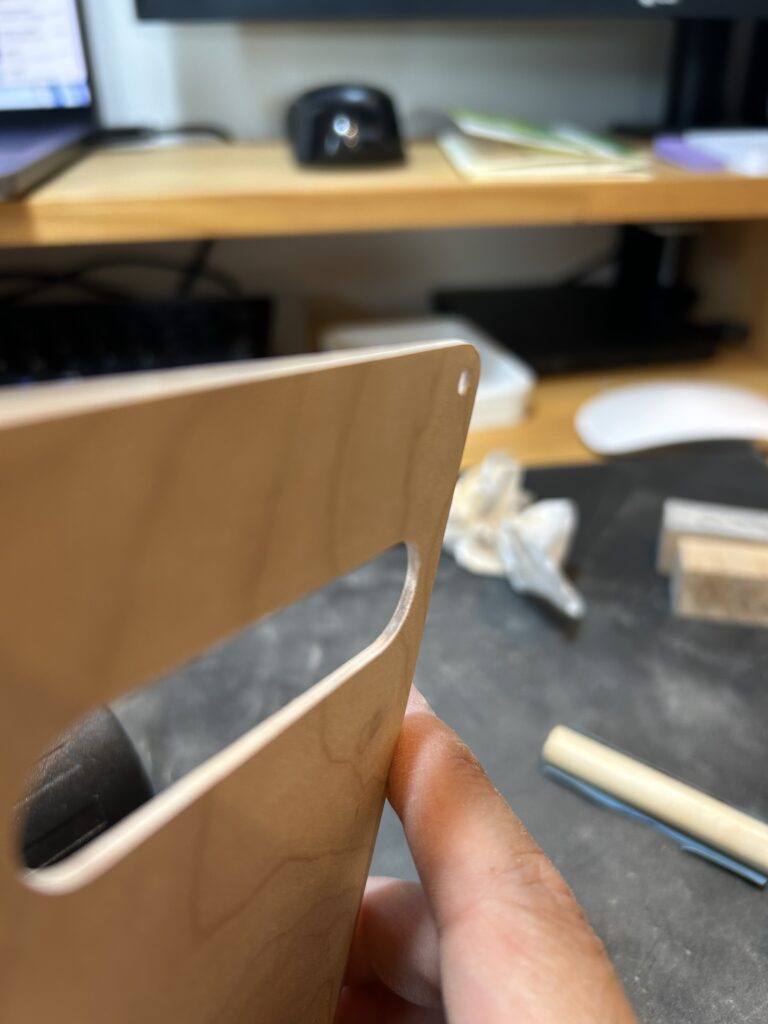

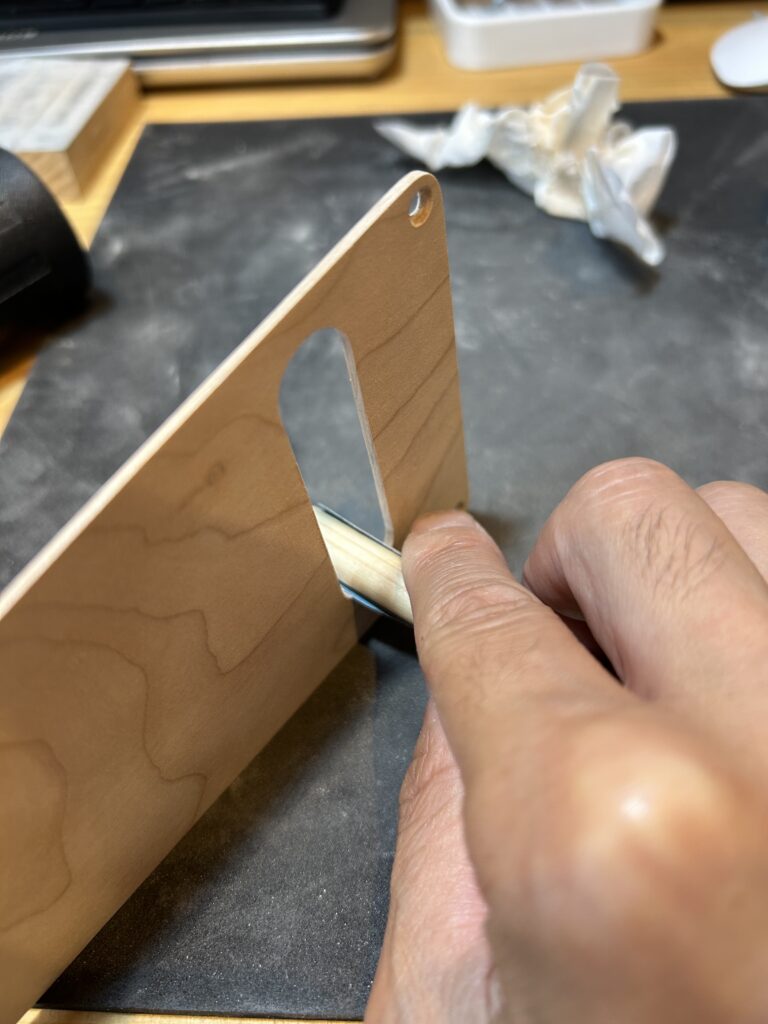

トレモロユニット部バックプレートの弦通し部分の研磨

側面・表・裏の研磨が終わったら、トレモロユニット部のバックプレートの弦通し部分を研磨します。

丸棒にサンドペーパーを貼り付けて、焦げ付いている部分も綺麗になるよう研磨します。

ここもサンドペーパーの番手は400→600→800で研磨していきます。

トレモロユニット部のバックプレートは、こんな具合に研磨できました。

木固め剤を塗布する

木固め剤へバックプレートをドブ漬けする

このバックプレート、研磨後の厚さは約2mm程度まで薄くなっています。

薄ければ薄いほど湿気に左右されて、反りが出てしまうことが多々あります。

試しに手で押して反らせてみたんですが・・・。

このくらい、簡単に曲げられます。

そこで反り防止と割れ予防のために、ここで木固め剤を塗布します。

木固め剤とは、木材の道管からポリウレタンを浸透させて内部で硬化させる塗料です。

木固め剤の使用後は、確かに木材自体が硬くなり、写真ほど手で反らせることはできなくなります。

私が使用しているのは、「木固めエース」という商品です。

バックプレートが浸かる量の木固めエースを紙皿に出し、ドブっと漬けます。

つける時間は2〜3分ぐらい。

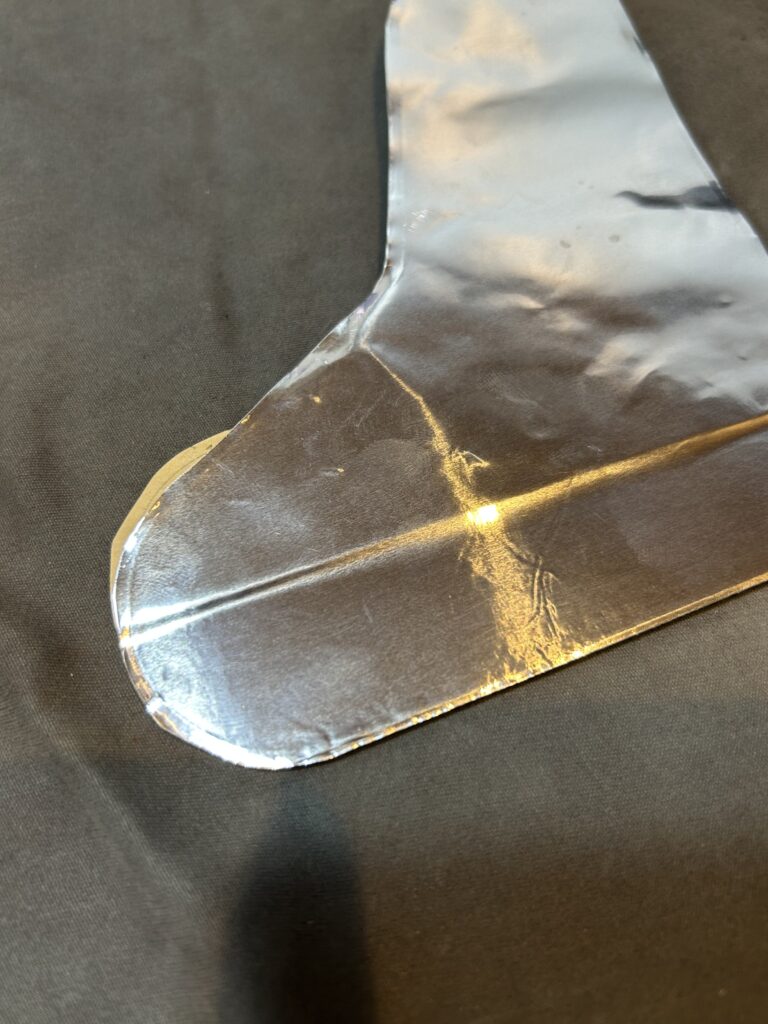

下の写真は漬け込んでいるところの写真ですが、写真中央の丸く色が変わっているところは水泡が木から出てきたところです。

道管内の空気が出てきているんですが、この水泡が出終わったら漬け込み終了です。

漬け込み終了後は、木固め剤をシンナーを含んだウエスで拭き取ります。

2時間ほどは木固め剤が滲み出てくるので、30分おきにシンナーで表面を拭きます。

シンナーは木固めエース専用を使用していて、木固めエースと一緒に購入しました。

コーナンの万能作業台を使って1日乾燥させる

漬け終わったら、1日乾燥させます。

シンナー臭が強いので、朝漬け込んで夕方までは外で乾燥させるのがベターです。

外に干し場所がなかったので、いつも作業台で使用しているコーナンの万能作業台にバックプレートを吊るして乾燥します。

ダイソーで購入したフックにゼムクリップを引っ掛けて吊るしています。

作業台として万能なのはもちろんのこと、乾燥台としても使えて、まさに万能です。

木固め後の研磨

健康のために、集塵機で木粉を吸いながら1000番で研磨

1日乾燥させたら、シンナーで拭いても表面に残っている木固め剤や埃の除去のため、1000番のサンドペーパーで軽めに研磨します。

室内で研磨しているので、集塵機を使用して研磨しています。

集塵機はKYOCERA VC-1100という機種で、最近購入したところです。

家にある掃除機と比べてみましたが、吸い込む力がさすが集塵機、パワーがある!

木粉が舞い上がることなく、ガンガン吸い込んでくれるので、作業場所もあまり散らからないし体に良いです。

吸込仕事率160Wということで、ネット評価では「そこそこ」といったところでしたが、私には十分でした。

上位機種のVC-1150は280Wということなので、さらに強力ということでしょう。

ちなみに木工粉塵には高機能フィルターを使用した方がいいらしいです。

モーターが粉塵だらけになり、故障の原因になりやすいとのこと。

いずれにしても、これは買ってよかった!

反りが出てしまったときの対処法

木固め剤を使用したのに、反りが出てしまった・・・ってこともたまにあります。

木固め剤を使ったからといって、完全に反りを防止できるわけではないですからね。

むしろ、木固め剤段階で反っていたのかもしれません。

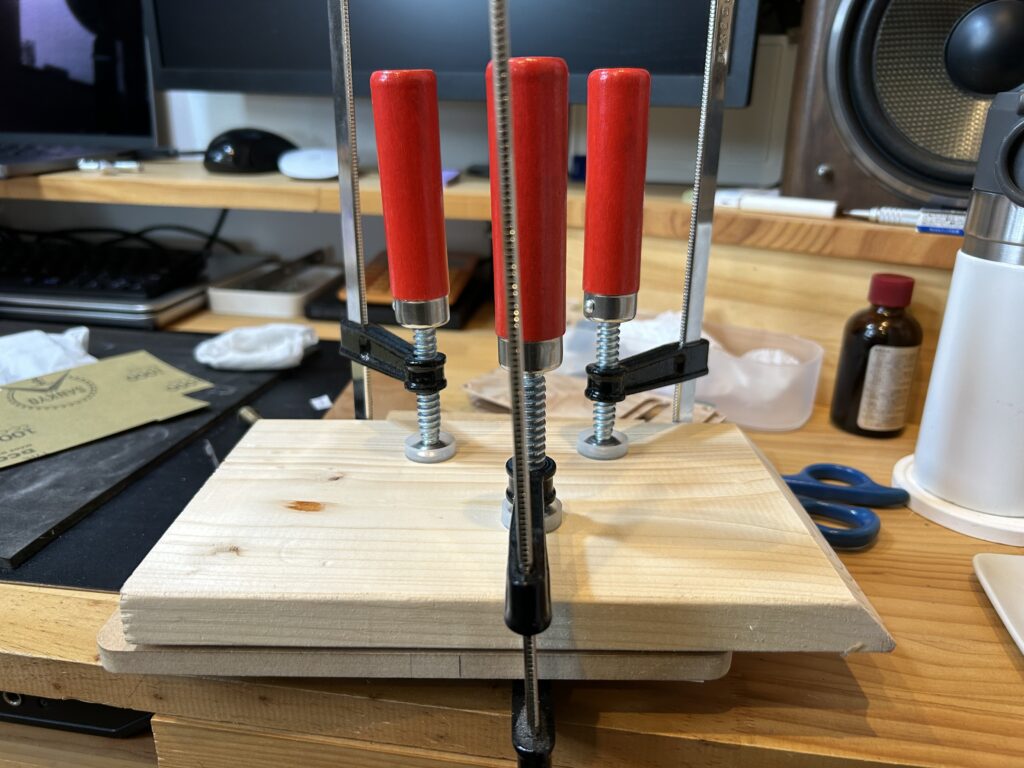

いずれにしても、反りがあまりに激しいようなら、1日平面の出ている木材で挟んで矯正しましょう。

傷は増えないに越したことはないので、丁寧に、擦らないように挟みます。

挟んだらクランプでギュッと挟んで1日放置します。

翌日確認すると、ほとんどの場合反りがなくなってます。

クランプはダイソー製品です。

エキゾチックオイルジェルを塗布と研磨

ここからが実は一番難しくて、神経を使うところです。

丁寧に塗布して、一発で完成まで持っていきたい!といつも思います。

時間がかかるうえ、できればやり直しは避けたいところ。

エキゾチックオイルジェルの塗布については若干・・・いやいや、結構コツが必要で、私自身、うっかりやらかすこともあります。

全般的な塗布の仕方について記事にしていますので、併せてこちらも参考にどうぞ。

以降、上記記事と内容が被る部分は多々あると思いますがご勘弁を。

準備するもの

エキゾチックオイルジェル(XOTIC OIL GEL)

まずは使用するオイル、エキゾチックオイルジェルです。

オイルフィニッシュ用のオイルには違いないんですが、他のオイルと違うところは塗膜を作って光沢がある仕上げになることです。

ネットでコメントなんかをみていると、その気になれば鏡面磨きに近いところまでできるなんてことも言われています。

1本60mlですが、その量で相当広い範囲を塗ることができます。

ウエス

エキゾチックオイルジェルはウエスで塗ります。

丸めて塗り重ねてたり、オイルを拭いたりするのに使うので、何枚かあると便利です。

いらないTシャツを使っても良し、まとめて購入するも良しです。

私ほホームセンターでこれを買って使ってます。

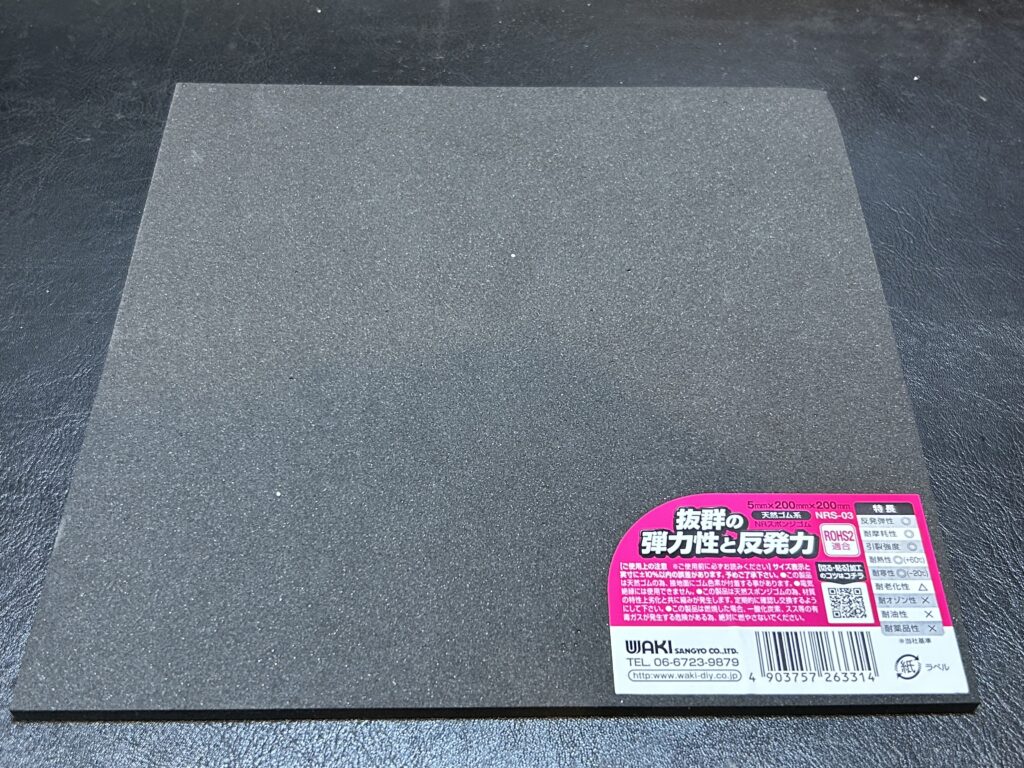

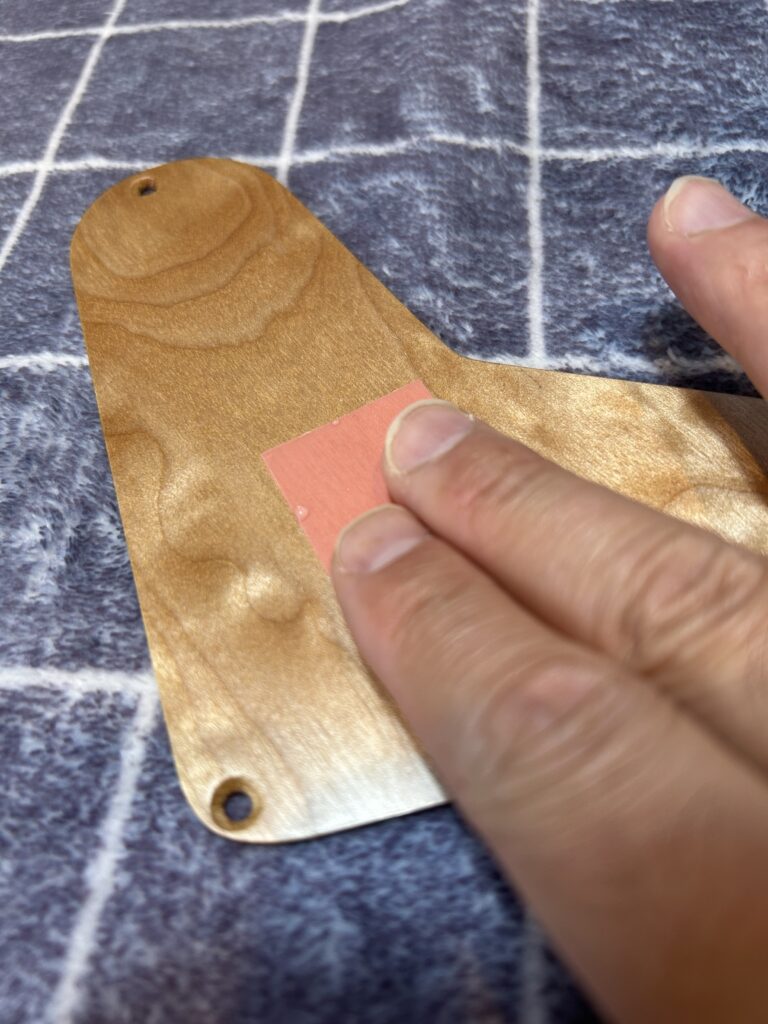

下敷き用のスポンジゴム

オイルを塗る時の敷物はこれを使っています。

バックプレートを手持ちで塗ると、手が滑って落としたり、手についたオイルがバックプレートに付着してダマになってしまうなど、いろいろ失敗するので置いて塗ります。

このスポンジゴムなら程よい硬さでバックプレートに傷がつきにくく、塗っている時にバックプレートが滑らず固定できるので便利です。

エキゾチックオイルジェルを塗る順序

目標としては、「できるだけ薄塗りをして、塗り筋を最小限にする」を目指します。

それを踏まえてバックプレートへオイルを塗布する順序は、いろいろ試した結果、以下が今の所一番うまくいきます。

なお、エキゾチックオイルジェルは塗布から次の塗り重ねの間は、最低でも4時間必要です。

1度に全体を塗らず2回に分けているので、2時間乾燥ごとに作業していますが、場所につき4時間間隔ができています。

2回に分けて塗布しているのは、マットに置いて作業するため、おもて面が乾くのを待って裏面を塗るということをしているからです。

Vol,toneポットなど電装系部分のバックプレート

「ネジ穴の皿取部分4箇所 → おもて面 → 2時間乾燥 → 側面 → 2時間乾燥」を繰し、3回塗り重ねるごと研磨します。

トレモロユニット部のバックプレート

「ネジ穴の皿取部分4箇所 → おもて面 → 弦通し部分の側面 → 2時間乾燥 → 裏面 → 側面 → 2時間乾燥」を繰り返し、3回塗り重ねるごと研磨します。

実際にオイルを塗布していく

上記の順序で塗り重ねていきます。

9回ぐらいが妥当かと今は思っていますが、磨いている間に塗膜が剥がれてしまうようなら、さらに回数を増やしていくのが良いと思います。

ではvol,toneポットなど電装系部分のバックプレートから。

まずはネジ穴の皿取り部分。

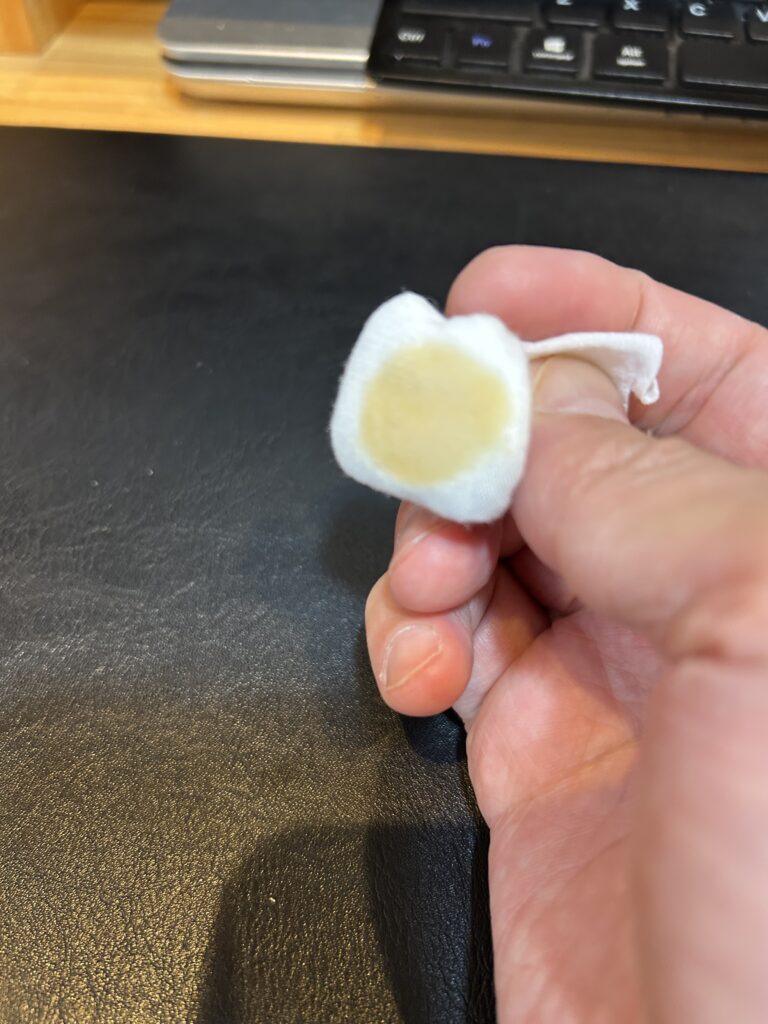

ウエスを小さくたたみ、先端にオイルをつけてグルグルっと回転させて塗りつけます。

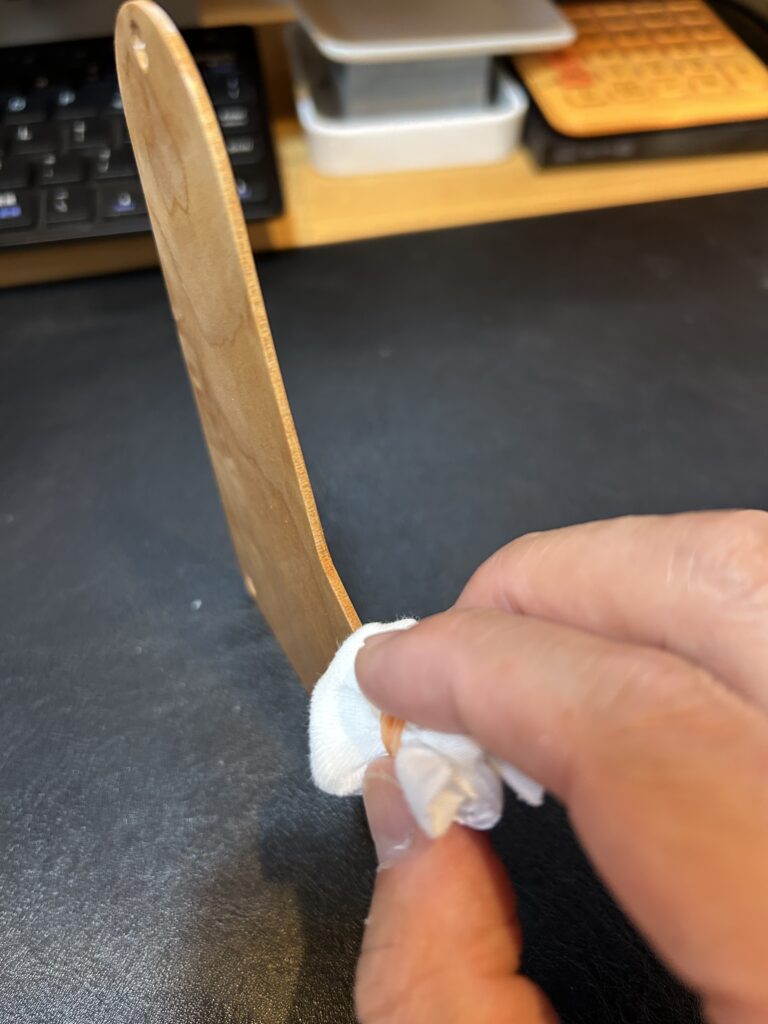

続いておもて面をてるてるぼーずのようにしたウエスで塗っていきます。

エキゾチックオイルジェルは、瓶の口をてるてるぼーずウエスで押さえ、逆さにして付着した分を塗っていきます。

木目に沿って一方方向に塗り、それを何回か繰り返します。

余分なオイルを乾いたウエスで拭き取ります。

これも木目に沿って一方方向に向かって拭き取ります。

おもて面を塗っているときに、側面にウエスが引っかかったりしてオイルが付着するので、こちらも乾いたウエスで拭き取ります。

そのままにするとか固まってしまい、側面がムラになります。

ここで2時間乾燥。

乾燥後は、側面をてるてるぼーずウエスで塗ります。

このときは瓶の口で余分なオイルを落としてから、側面を塗ると良いです。

塗った後はおもて面へオイルがはみ出るので、側面の余分なオイルを拭き取りながら、おもて面のはみ出たオイルも拭き取ります。

電装系部分の裏面はPRSの場合、導電処理のためアルミシートを貼ります。

そのためオイルは塗らずそのままにします。

その後2時間乾燥して、皿取り部分の塗布から繰り返します。

トレモロユニット部分のバックプレートはおもて面塗布まで要領は一緒です。

おもて面へオイルを塗布した後は、側面を乾いた布で拭き取り、弦通し部分の側面を皿取り部分を塗ったウエスで塗ります。

おもて・裏面にはみ出たオイルを拭き取って、2時間乾燥させます。

乾燥後は裏面をおもて面と同じようにオイルを塗布 → 弦通し部分の側面を乾いたウエスで拭き取る

→ウエスに付着させるオイル量を少なめにして側面を塗る → おもて・裏面にはみ出たオイルを拭き取って2時間乾燥

その後は皿取り部分の塗布から繰り返します。

3回塗布後に軽く研磨する

塗り重ねていくうちに塗膜が少しずつ厚くなっていきますが、その代わり厳密には凹凸が多くなってきます。

3回塗り重ねたら、可能な限り平面を出していけるよう、軽く研磨します。

3回塗り重ねの段階では、フィルム研磨フィルム2000番で水研ぎします。

力加減は軽く撫でる感じで研磨します。

力を入れたらすぐに塗膜がなくなるので、あくまで撫でる感じで研磨します。

研磨し始めた時はザラっとした感覚があります。

数回撫でているうちにその感覚がなくなるので、研磨はそこまでにします。

研磨フィルムは少しだけお値段がするんですが、研磨する粒子が均一になっているため、耐水ペーパーより綺麗に研磨ができるそう。

研磨中に表面のざらつきも手に伝わりやすいのでおすすめです。

私は三共理化学の超精密研磨フィルムを使っています。

もしも、研磨フィルムが滑ってしまい磨きにくい場合は、スポンジゴムに研磨フィルムを両面テープで貼り付けて磨くのもありです。

ただしザラつきが無くなる感覚はわからなくなるので、磨き過ぎに注意です。

研磨中に塗りムラを見つけたら

↓の写真、皿取り部分にオイルを塗った際、おもて面に塗り筋をつけたまま固まってしまったようです。

なんとかしてこの筋を消したい!という時は2000番の研磨フィルムで優しく時間をかけて擦ります。

すこし薄くなってきましたかね。

あともう少しで消えるところ。

消えた!

失敗して塗膜がなくなることも多々あるので、オイルを塗るたび光に当てて、よく観察して、こんなことにならないのが一番です。

4回目から6回目の塗布→研磨

4回目以降も、これまでと同じようにオイルを塗布していきます。

6回目が終わったら、再び研磨します。

6回目塗布後の研磨は、2000番研磨フィルムで研磨した後、4000番研磨フィルムでも研磨しています。

以前は2000番のみだったんですが、試しに4000番も使ったところ最終的な仕上がりがいいような気がして、最近はここでも4000番を使うことにしています。

4000番研磨フィルムは2000番より時間をかけて研磨しても大丈夫です。

どこまで磨くかはかなり個人の感覚なので、あくまで参考程度にしかなりませんが、電気に照らすと電球の形がうっすら映るぐらいを目安に磨くのをやめています。

右の赤い研磨フィルムが4000番です。

7回目から9回目の塗布→研磨

これまでと同じように塗布していきます。

この辺りまで来ると、かなり光沢が出てきます。

9回目の塗布が終わったら、2000番→4000番→コンパウンド超微粒子→コンパウンド極超微粒子の順で全体を研磨します。

2000番と4000番は6回目後と同じく研磨します。

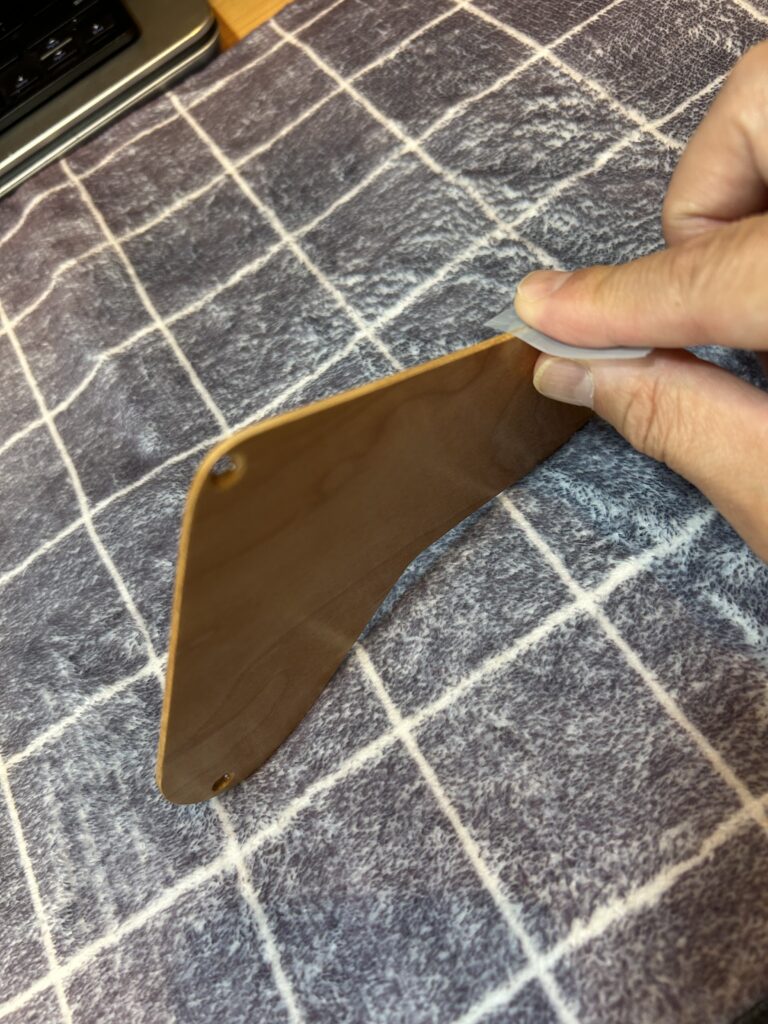

側面もしっかりと研磨します。

よく観察して、あらゆる傷を消しておきましょう。

2000番、4000番が終わったら、コンパウンドで磨きます。

左が超微粒子で6000番程度、右が極超微粒子で8000番程度です。

これで磨くとかなり光沢が出て、デスクライトの光が綺麗に写り始めます。

こちらが使用するコンパウンド。

500mlなので、相当長いこと使えます。

そして、スポンジバフで磨きます。

以前はウールバフを使用していましたが、少し力を入れて磨くと塗膜が削れてしまうので、それより研磨力が弱いスポンジバフを使うことにしました。

黒のバフよりオレンジバフの方が若干研磨力があるそうで、オレンジを超微粒子用、黒を超微粒子用にします。

手に握りやすいので、磨く時もやりやすいなと感じています。

では、まずは超微粒子コンパウンド6000番で磨きます。

スポンジバフに一滴乗せて、縦方向・横方向を数回ずつ交互に動かしながら磨いていきます。

ほどほどに磨いたらコンパウンドを拭き取って、磨き加減を見ます。

デスクライトの下で見ると、うっすら電球の形が見えてきているぐらいまで磨きました。

続いて、極超微粒子で磨いていきます。

これも縦横数回ずつ磨きながら、様子を見つつ研磨します。

かなり鮮明に電球が映るようになりましたね。

ラッカーやポリ塗装ほどの鏡面のようにはいきませんが、かなりの光沢感があり綺麗です。

最後にギタークロスで綺麗に拭いて、これでひとまず磨き終わりにします。

ロゴの彫刻

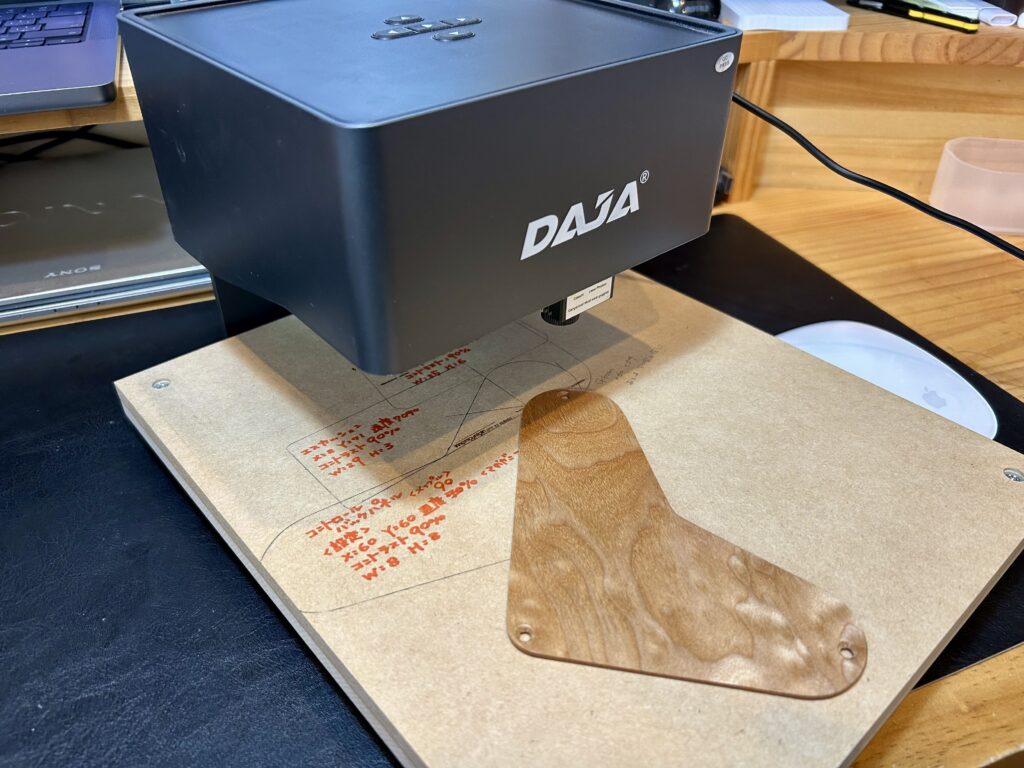

レーザー彫刻機について

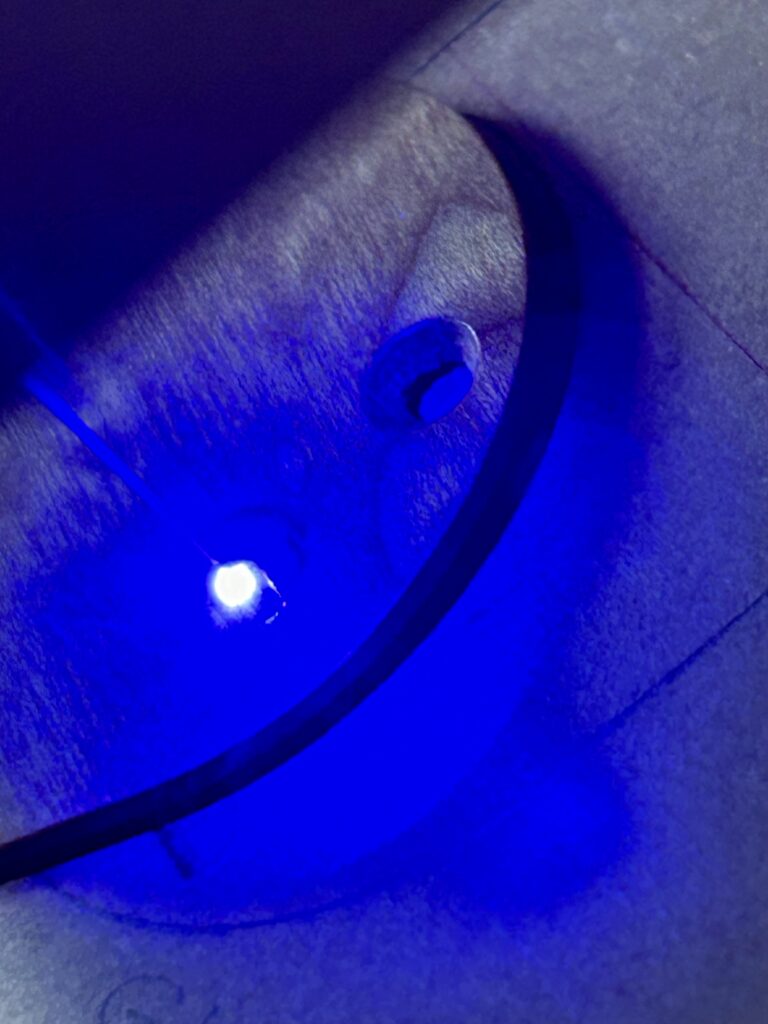

レーザー彫刻機を使ってロゴを彫刻していきます。

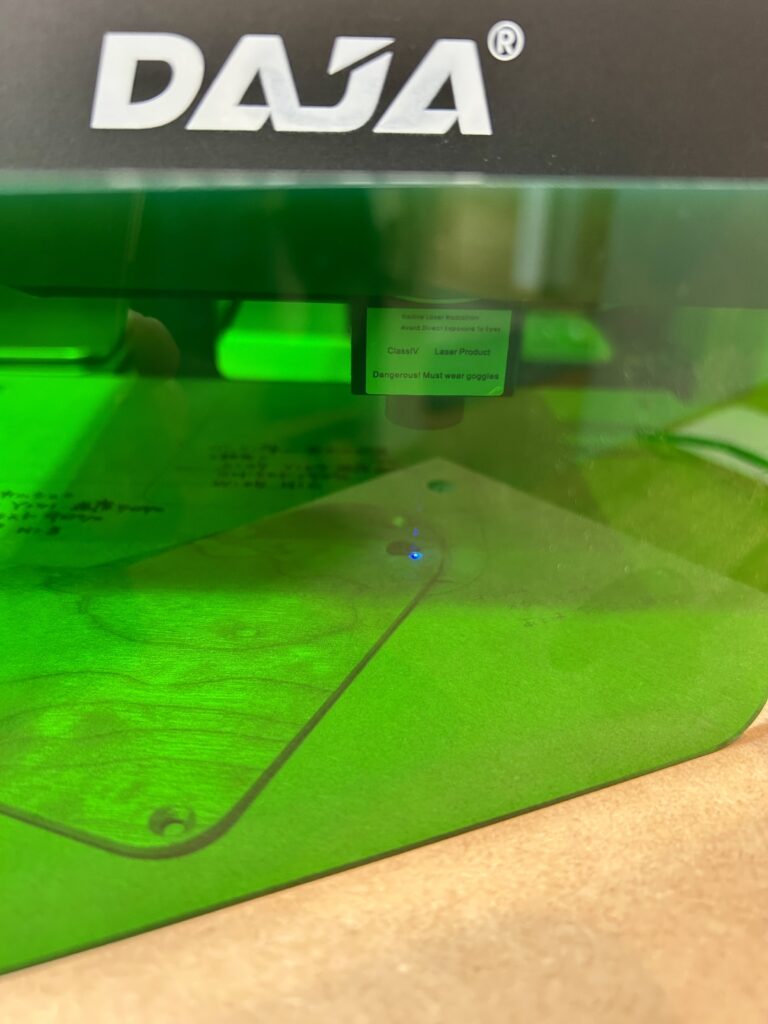

使用しているレーザー彫刻機はDAJAのDJ6です。

家庭用レーザー彫刻機ですが、使用感は申し分なくきれいに彫刻できます。

値段もレーザー彫刻機の中では大変お安いです。

彫刻エリアが80mm×80mmなので、使い方によっては狭い場合があるかもしれませんが、私的には今のところ問題ありません。

各制作物のロゴは全てこれで入れていて、大活躍中です。

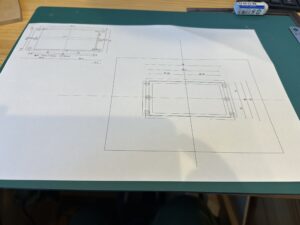

取り付けてあるMDF材の台は、大きな素材も乗せやすいようにして、彫刻位置も固定できるよう自分で作って取り付けています。

制作については↓の記事をご参照ください。

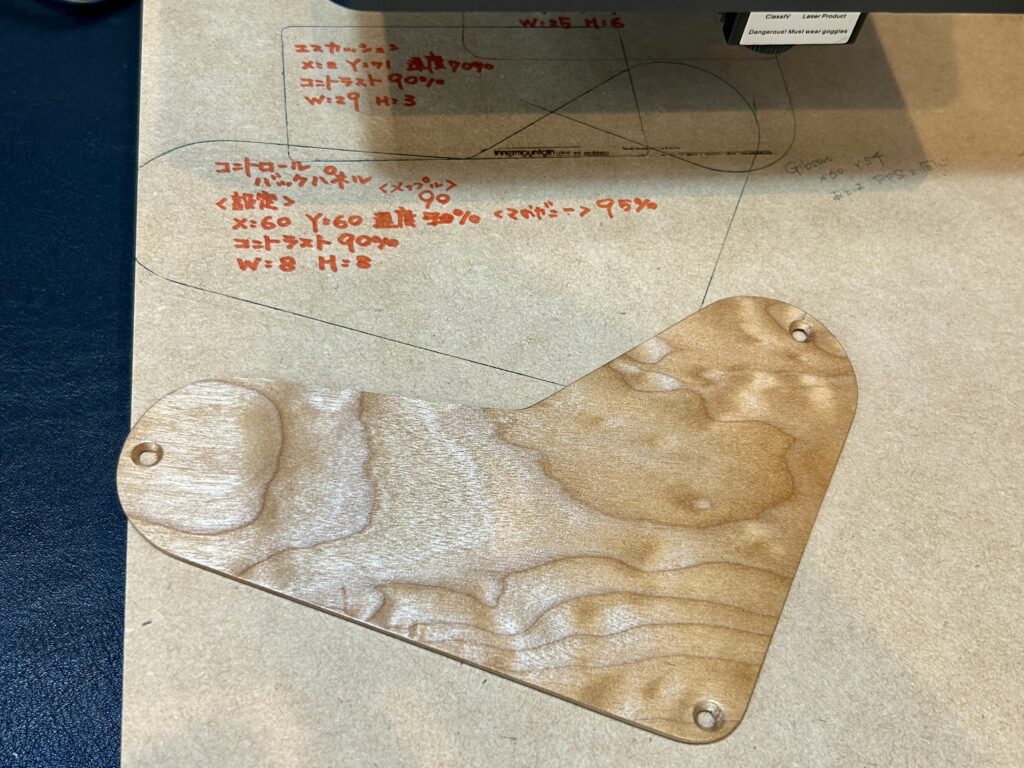

ロゴを彫刻する

さっそくロゴを彫刻していきます。

あらかじめ、素材を置く場所や彫刻位置は決めてあるので、素材を置いてスタートするだけです。

レーザー彫刻機の設定や詳しいことは、後日別記事で解説します。少々お時間をいただきます💦

素材の置き場所が書いてあるので、そこに合わせて置きます。

レーザー彫刻機側の設定も決めているので、その通りにします。

そしてスタート♪

とやると、こんなふうに彫刻されます。

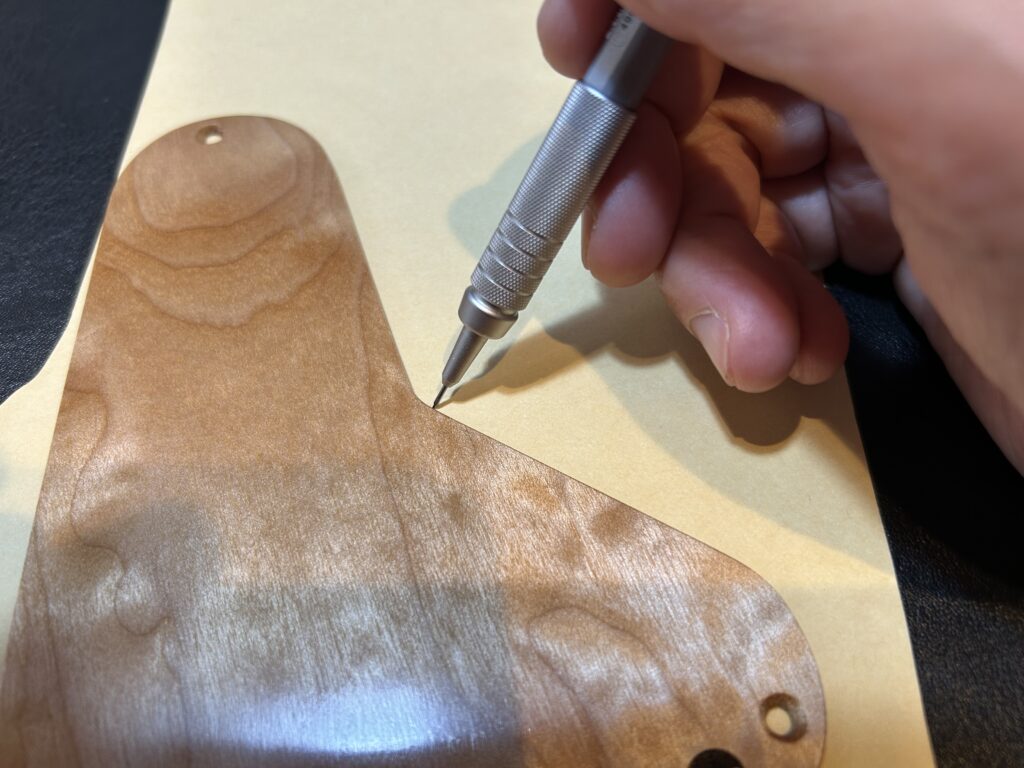

細かい部分は若干乱れが出るので、4000番の研磨フィルムで軽く磨くときれいになります。

このロゴ彫刻、以前はエキゾチックオイルジェルの塗布する前に行っていたんですが、それだとコンパウンドで磨いた際、ロゴ部分に粒子が入り込んでリカバリーが大変でした。

全て磨き終わって、最後に彫刻がロゴを綺麗に保てます。

導電処理のアルミシートを貼る

PRS SEのvolやtoneなどの電装系部分は導電処理がされていて、純正のバックプレートにはアルミシートが貼られています。

ということで、woodバックプレートにもルミシートを貼りたいと思います。

アルミシートはギターワークスで購入しました。

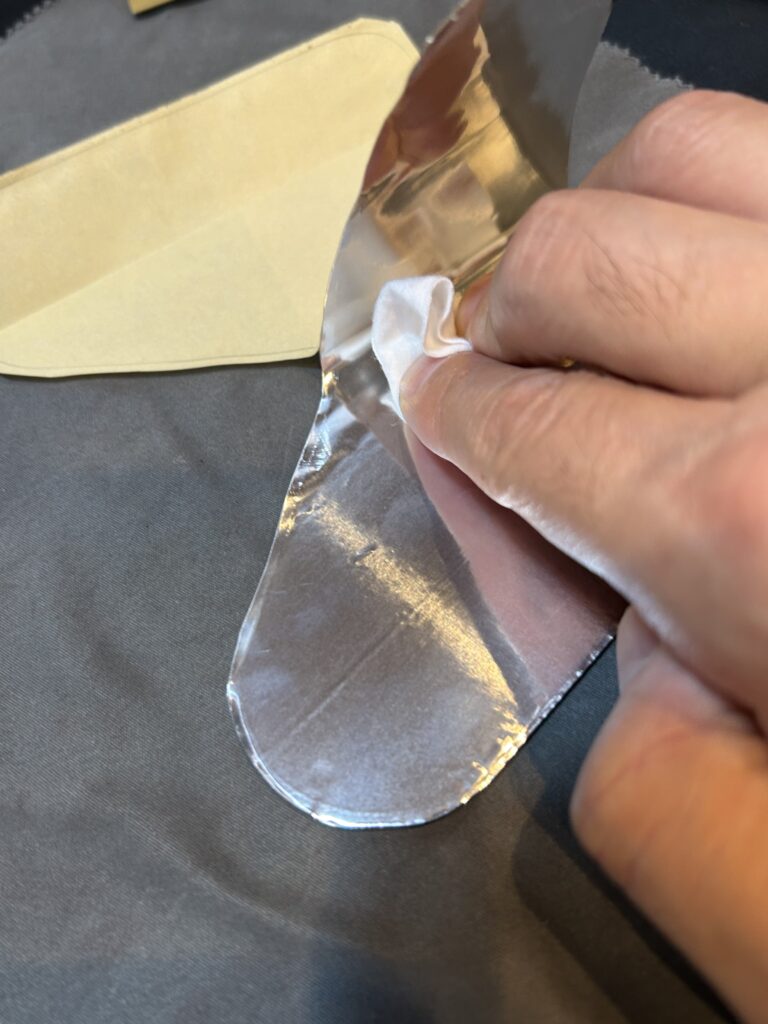

まずは、バックプレートの型をアルミシートの裏面へ書き込みます。

書き込んだ線の外側を余白を残して切り取ります。

バックプレートのアルミシートを貼る面は無塗装ですが、エキゾチックオイルジェルが部分的に付着したところなどが凸凹しているので、800番のペーパーで軽く研磨して平面にします。

アルミシートの剥離紙を折り曲げて、湿布薬を貼る時の要領で貼っていきます。

アルミシートを貼り付けた後は、バックプレートからはみ出た部分をカッターでカットしていきます。

デザインカッターを使うと小回りが利いて、上手に切れます。

ネジ穴部分もデザインカッターで穴に沿ってくるっと回すようにカットします。

完成

長い道のりでしたが、ついに完成です。

早速取り付けてみると、こんな感じになります。

かっこいい。

ネジ部分も純正バックプレートをテンプレートにして制作したおかげで、ずれることなくピッタリです。

一連の作業の中で苦労するところといえば、バックプレートの厚みを2mmにするため少しづつ削っていくところが慎重にやらなくてはならず、けっこう神経を使います。

それとエキゾチックオイルジェルの塗布と研磨はとにかく時間がかかります。

とはいいつつも、もっと塗り重ねてもいいかなとも思っています。

回数が少ないほど研磨の加減が難しく、うっかり一部分塗膜が無くなってしまうことがこれまで何回もありました。

少しづつ改善しながら、できるだけ短い時間で仕上がりが良いものを作れるようにしていきたいな。

というわけで、「エレキギターの木製バックプレートの制作」3部作、以上で完結です!

コメント